di Ivan Quaroni

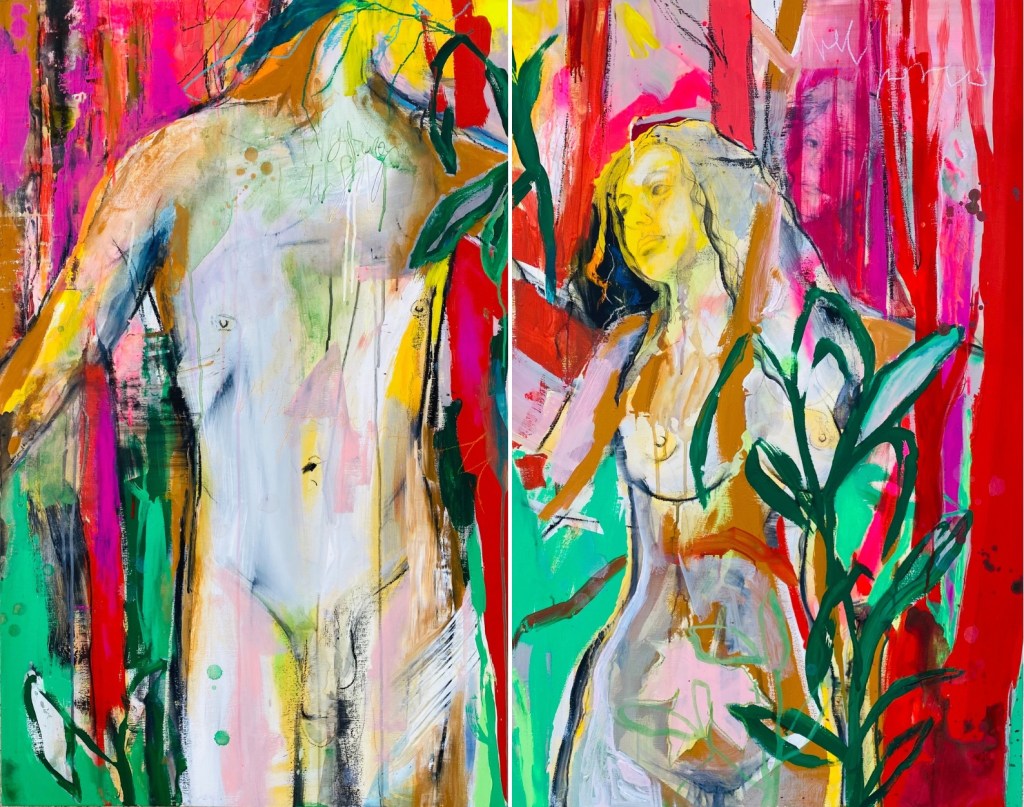

Bagnanti, 2023, acrilico su tela, 50x150cm

Dire che l’arte di Fabrizio Molinario è antitetica rispetto ai canoni accademici di rappresentazione, ossia che non osserva le regole di prospettiva, proporzione e mimesi, non è sufficiente a definirla in termini formali. In passato altre forme d’arte, altamente simboliche, hanno trasgredito i precetti di armonia e verosimiglianza classici. Notare, poi, che la sua pittura è contrassegnata da una riduzione sistematica delle forme, insomma da una sintesi regressiva delle figure, simile a quella che ha caratterizzato tanto gli espressionismi e i primitivismi del primo Novecento, quanto i neoespressionismi degli anni Settanta e Ottanta – in particolare le esperienze tedesche di Neue Wilden e Haftige Malerei e quelle di certa Bad Painting americana – significa rifugiarsi in categorie ormai logore, abusate, e comunque inadatte a descrivere il linguaggio di Molinario, che nasce da presupposti del tutto differenti.

Tigre, 2025, acrilico su tela, 30x25cm

La sua opera si configura, infatti, come una pratica di immersione nella sostanza stessa della pittura, intesa non tanto come codice visivo formalizzato, quanto come strumento di conoscenza interiore e del mondo. In un certo senso, il suo percorso è affine a quello di artisti che oggi vengono variamente incasellati nelle categorie dell’Art Brut, dell’arte naïve o della cosiddetta Outsider Art, definizioni che indicano realtà diverse, ma tutte accomunate dal carattere spontaneo e autodidattico delle forme espressive, in cui il gesto artistico viene organizzato secondo logiche autonome, lontane dai modelli normativi delle scuole d’arte.

Louis, 2018, tecnica mista su tela, 100x100cm

Nel caso di Fabrizio Molinario, questa autonomia espressiva – ma si potrebbe quasi parlare di una vera e propria “autarchia linguistica” – non nasce da una strategia preordinata ma, prima di tutto, da una scelta esistenziale, maturata nel 2011, quando decide di lasciare il suo impiego nella Polizia di Stato per dedicarsi completamente all’arte. Inizialmente, la sua pittura era prevalentemente aniconica. Poi, è approdato alle dimensioni figurale[1] e narrativa, che si sono progressivamente definite come una forma di “cura” personale. “Mi rendevo conto”, afferma l’artista, “che la pittura mi portava grandi benefici a livello mentale, mi riempiva la mente, vedevo ogni cosa sotto un altro aspetto, un’altra visione, una sorta di arte-terapia, ma allo stesso tempo questo mondo fantastico mi stava allontanando dal mio effettivo lavoro”[2].

Ekene, 2024, acrilico su tela, 30x20cm

Produrre questa “altra visione”, capace di esprimere un punto di vista differente, e in un certo senso marginale rispetto alla “visione dominante” della realtà, è esattamente il valore principale della pittura di Molinario. Si potrebbe dire che l’artista abbia trovato nella pratica artistica una maniera per comprendere non solo il senso della sua personale esperienza, ma anche quello che Heidegger chiamava “In der welt sein”, ossia la condizione generale e fondamentale dell’esistenza umana in cui ogni individuo esiste solo in relazione al mondo che lo circonda, mai come entità isolata. Per questo motivo, nelle opere di Fabrizio Molinario l’elemento iconografico più ricorrente è proprio la presenza del corpo umano, spesso inserito in contesti architettonici e urbani, oppure codificato in ritratti che compongono una galleria di fisionomie stravolte, esasperate, parossistiche.

Michael, 2025, tecnica mista su tela, 70x50cm

In questo nucleo di lavori, che peraltro compongono una parte essenziale della ricerca visiva dell’artista, il volto è trattato come una figura primaria, una maschera difforme che occupa l’intero campo visivo della tela. Sono facce stagliate su scurissimi fondi materici, figure che hanno occhi, bocche, nasi, denti e capelli tracciati con gesti sommari, irruenti e intensificati da un’impressionante violenza cromatica. Sono, quindi, identità in cui si avverte, forte, l’urgenza espressiva dell’artista, depositata sulla tela come il residuo di un ininterrotto scandaglio interiore.

Gabriele, 27, Milano…, 2011, tecnica mista, 80x100cm

Chi siano Louis, Gerard, Don Franco, Donald, Michael, Mustafa, Alana, Ekene, Gabriele e gli altri non lo sappiamo, ma possiamo intuire che non tutti siano personaggi di pura invenzione, ma figure che, in qualche modo, hanno incrociato il viaggio esistenziale di Molinario. C’è in queste maschere qualcosa di sorprendente e imprevisto, un carattere genuino, non artefatto insomma, che deriva dal modo in cui l’artista traduce su tela l’essenza viscerale, primordiale e animica dei soggetti. Infatti, la parola “maschera”, che ho usato per indicare questi ritratti, va intesa in un’accezione diversa da quella consueta. Non si tratta di un camuffamento, di un travestimento, di una finzione e nemmeno di un oggetto rituale o apotropaico, ma, al contrario, di una forma di cristallizzazione materiale di sentimenti, emozioni e impulsi non visibili a occhio nudo. Elementi aleatori, sottili, che non sarebbe possibile cogliere con un approccio pittorico banalmente mimetico. Molinario riesce a estrapolare l’essenza dal fenomeno, a distillare, cioè, dall’aspetto, o meglio dall’esperienza della conoscenza di una persona, una sembianza tipologica, che trascende le caratteristiche dell’individuo. Il volto diventa un luogo in cui si depositano tensioni, traumi e ricordi. Si tratta, quindi, di una modalità di rappresentazione che, pur partendo dall’individualità, tende a ricondurre ogni figura verso una dimensione collettiva, come se ciascun ritratto esprimesse, in realtà, la manifestazione visibile di un’angoscia e di uno strazio condivisi. Ogni “maschera” – Louis, Mustafa, Alana… – diventa, allora, una fisionomia esemplare della sofferenza, che affiora da una zona liminare in cui s’incontrano, intrecciandosi, la dimensione personale e quella collettiva. Sono volti che raccontano l’inabissamento dell’umanità verso sentimenti sempre più ferali, segno di una decadenza che sembra irreversibile.

Proprio a partire da questa dimensione archetipica si sviluppa in modo naturale il nucleo delle altre opere, quelle in cui l’artista estende il proprio sguardo alla moltitudine. La coralità dei corpi che affollano le imbarcazioni, i gommoni e i motoscafi dipinti negli ultimi anni non rappresenta che un’estensione logica e coerente del discorso iniziato con i ritratti. Quelle stesse identità, che prima emergevano singolarmente dai fondi bui della tela, ora appaiono come parte di un insieme più ampio, come membri di una comunità temporanea, riunita dalla contingenza del viaggio.

Untitled 4444, 2024, acrilico su tela. 70x100cm

In opere come Gommone (2024), Motoscafo (2025), Bagnanti (2023), Imbarcazione (2024), la pittura si concentra sulla densità della presenza umana, sul senso di compressione e d’instabilità delle figure, descritte con segni minimi ed essenziali e disposte in gruppi compatti, all’interno dei natanti, simili a gusci sospesi nel vuoto. Il mare, nero come pece, diventa, infatti, una sorta di soglia simbolica, una morfologia indeterminata che trasforma i flutti in una superficie drammatica ed evoca un’atmosfera di tregenda.

Imbarcazione 19, 2024, tecnica mista su tela, 15x20cm

Certo, sono scene che, inevitabilmente, rimandano alla drammaticità dei fenomeni migratori contemporanei – di cui peraltro l’artista è stato testimone oculare, in qualità di poliziotto stanziato a Brindisi durante gli sbarchi degli albanesi nel 1991 – ma sono anche altro. La pittura di Molinario non documenta fatti specifici. Semmai rielabora, interiorizza e, infine, trasmette il contenuto essenziale degli eventi attraverso un linguaggio semplice e universale, capace di restituire il senso drammatico di una condizione umana transitoria. A viaggiare, infatti, non sono solo le precarie imbarcazioni dei migranti, ma l’umanità tutta, sempre in transito nel proprio millenario viaggio esistenziale. Perciò, i corpi compressi dei naviganti che affollano le imbarcazioni di Molinario sono anche la metafora del nostro essere nel mondo (In der welt sein), dell’abitare in un orizzonte effimero, spesso privo di approdi sicuri. Dai ritratti alle folle stipate sulle navi, Molinario riesce, dunque, a tracciare un racconto unitario, una specie di mappa emotiva delle rotte interiori dell’uomo contemporaneo, dove ogni dipinto corrisponde a una superficie attraversata da tensioni e inquietudini che si condensano in figure indelebili, difficili da dimenticare.

Catamarano, 2024,acrilico su tela, 6x9cm

Tutto il lavoro di Molinario si colloca in una dimensione in cui l’arte non è mai vissuta come un linguaggio chiuso, che obbedisce a rigidi codici formali, ma come un’attività immaginativa che agisce a partire da una relazione diretta con la realtà, quella collettiva della Storia e quella individuale della dimensione interiore. Così, la sua opera restituisce alla pittura la funzione di dispositivo capace di tradurre le memorie, le impressioni e le s esperienze in immagini. Figure inequivocabili, perentorie, che l’artista proietta in un campo visivo scarnificato, ridotto all’essenziale.

Motoscafo, 2024, acrilico su tela, 6x9cm

[1] Il termine “figurale”, nell’accezione che ne dava Jean-François Lyotard, indica lo spazio simbolico che rivela la natura conflittuale e dinamica della relazione tra immagine e significato.

[2] Gloria Marchini, Dalla pistola al pennello, in Fabrizio Molinario, Lockdown. Opere dal 09.03.20 al 18.05.20, 2021, Rizomi, Parma.