di Ivan Quaroni

“Risuona un mambo nella cavea e il mondo semplicemente gira.”

(Franco Battiato, Manlio Sgalambro, Bist du bei mir)

Premessa

Nella barbarie linguistica della comunicazione odierna – massmediaticadirebbe qualcuno – la filosofia è stata oggetto di numerosi processi di liofilizzazione a uso e consumo del pubblico. Tra i concetti che questo tipo di pubblicistica ha consegnato alla mediocrità del vocabolario corrente, vi sono due aggettivi sostantivati di estrema rilevanza: dionisiaco e apollineo.

Sono termini oggi grossolanamente usati per designare due aspetti o attitudini del comportamento umano. Il primo, di carattere orgiastico, attiene i sentimenti di esaltazione e furore della sfera istintiva e irrazionale; il secondo, di matrice solare, introduce le idee di ordine e armonia che sostanziano il pensiero logico e razionale. Si riferiscono a due divinità della religione dei greci antichi: Dioniso, il Dio arcaico della vegetazione, incarnazione della linfa vitale, ibrida e multiforme, che alimenta le esplosioni mistiche e sensuali, secondo un principio d’indistinzione, o di primaria comunione tra uomo e natura; Apollo, divinità dalle qualità cumulative, auriga solare, protettore di pastori e greggi, patrono della musica, della poesia, della medicina e della mantica, acuto nel giudizio, oscuro nei vaticini.

Dionisiaco e apollineo prendono forma nella mente di un giovane filologo tedesco rintanato in un angolo delle Alpi, durante la guerra franco-prussiana del 1870-71, “mentre i tuoni della battaglia di Wörth trascorrevano sull’Europa”[1]. Friedrich Nietzsche dà alle stampe la sua opera prima, La nascita della tragedia dallo spirito della musica, ovvero grecità e pessimismo, nel 1872, esordendo con uno sbalorditivo incipit: “Avremo acquistato molto per la scienza estetica, quando saremo giunti non soltanto alla comprensione logica, ma anche alla sicurezza immediata dell’intuizione, che lo sviluppo dell’arte è legato alla duplicità dell’apollineo e del dionisiaco”.[2]

Sarà, infatti, la composizione dei due principi che fanno capo alle opposte origini e finalità delle due divinità, sempre in aperto contrasto e in “eccitazione reciproca”, a produrre finalmente l’opera d’arte, inizialmente nella particolare forma della tragedia attica. Tuttavia, quattordici anni dopo la pubblicazione dello scritto, nel suo Tentativo di autocritica (1886), Nietzsche applica quelle prime e visionarie intuizioni estensivamente a tutta l’arte, indicando in essa – e non nella morale – la vera attività metafisica dell’uomo.

La Nascita della tragedia s’innesta, a tratti come una sorta di sovrascrittura, sulla concezione pessimistica de Il mondo come volontà e rappresentazione di Arthur Schopenhauer (1818). Il dionisiaco vi s’inserisce come una forma di totale identificazione col dolore originario, come uno stato che subentra alla rottura del principio d’individuazione e produce una mistica, erotica congiunzione con la natura, un rapimento estatico che l’autore della Tragedia paragona all’ebbrezza provocata dalle bevande narcotiche o dal “poderoso avvicinarsi della primavera”.

Laddove Schopenhauer avverte il terribile orrore che afferra l’uomo quando perde fiducia nelle forme di conoscenza dell’apparenza, Nietzsche intravede una possibilità di riconciliazione con la natura. Proprio qui si consuma il distacco dal pensiero di Schopenhauer. Nietzsche si domanda, infatti, se il pessimismo – ossia la coscienza che il mondo e la vita non possono dare nessuna vera soddisfazione, nessuna gioia permanente – sia necessariamente un segno di declino, di decadenza o se possa esistere un pessimismo della forza, “un’inclinazione intellettuale per ciò che nell’esistenza è duro, raccapricciante, malvagio e problematico, in conseguenza di un benessere, di una salute straripante, di una pienezza dell’esistenza”.[3]

Silvia Argiolas, Salò o le 120 giornate di Sodoma, 2019, olio su tela, 40×30 cm. Collezione Rivabella

Fondamento tragico dell’arte

Il dionisiaco è, dunque, espressione di una vitalità del negativo, di un oblio dell’individuo che vive la contraddizione di una gioia e di una pienezza nate dal dolore che erompe dal cuore stesso della natura. Al contrario, l’apollineo è la divinizzazione del principio d’individuazione, cioè della percezione della separazione di ogni essere vivente, in particolare della separazione tra uomo e natura che conduce alla riflessione – il nosce te ipsum(conosci te stesso) iscritto sul tempio di Apollo a Delfi -, alla misura morale, al comportamento temperato, alla ricerca della bellezza e dell’armonia. In tal senso, l’apollineo è uno stato illusorio, simile al sogno, che permette all’individuo di guardare la verità raccapricciante, di osservare lo spettacolo barbarico del dolore dell’esistenza come se si trattasse di una rappresentazione. L’apollineo è la forma della conoscenza distaccata, laddove il dionisiaco è la forma della conoscenza incarnata, immedesimata e fusa con l’atrocità e l’assurdità dell’essere.

Come il dionisiaco, anche l’apollineo è uno stato necessario alla formazione dell’arte, l’uno e l’altro sono legati e intrappolati in un gioco di opposti, in un meccanismo che Eraclito chiama enantiodromia, e per il quale tutto ciò che esiste passa nel suo contrario. Per Nietzsche, apollineo e dionisiaco sono forze artistiche che sgorgano dalla natura senza mediazione dell’artista umano. “Rispetto a questi stati artistici immediati della natura”, afferma il filosofo, “ogni artista è«imitatore», cioè o artista apollineo del sogno o artista dionisiaco dell’ebbrezza o infine – come per esempio nella tragedia greca – insieme artista del sogno e dell’ebbrezza.”[4]

Marica fasoli, Phoenix, 2019, tecnica mista su carta, 50×50 cm. designed origami by Jo Nakashima

Due evidenze apparentemente esemplificative

Ora, la succitata premessa potrebbe fornire una chiave interpretativa delle ricerche di Silvia Argiolas e Marica Fasoli. Si potrebbero, cioè, applicare le categorie contenute nell’opera prima di Nietzsche per penetrare a fondo le loro differenti attitudini espressive.

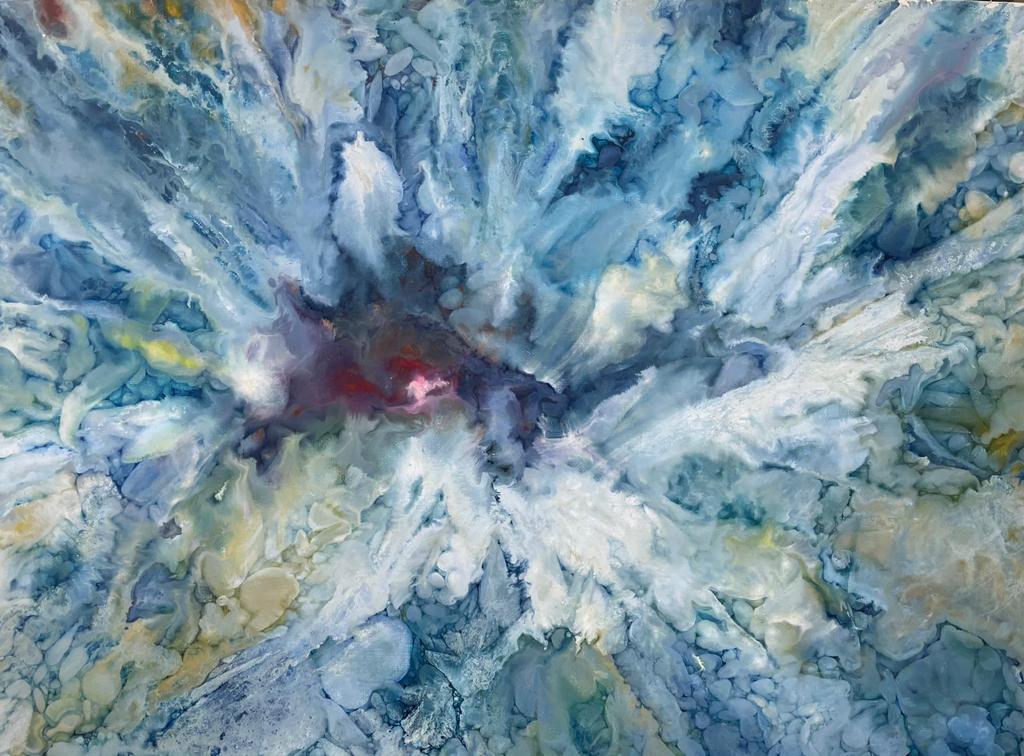

Nella pittura di Argiolas domina lo spirito dionisiaco, l’attrazione per il titanico e il barbarico, l’interesse per il doloroso fondo esistenziale e per la sua controparte panica e sensuale. C’è, nei suoi racconti visivi, l’espressione di uno sguardo coraggioso, intento a scrutare gli accessi di follia e i deliqui erotici, le estasi e le agonie del magma esperienziale, ma anche la banale quotidianità di esistenze straordinarie o marginali.

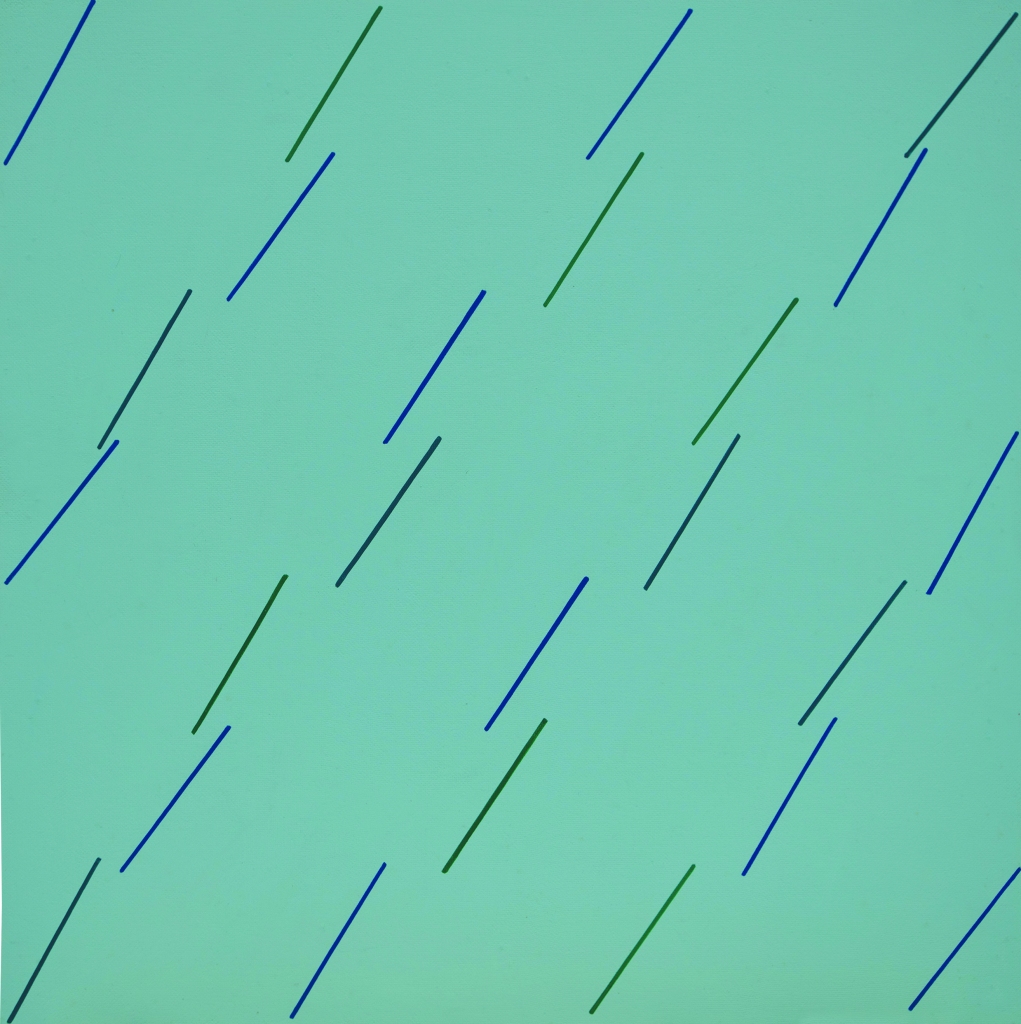

Placido e distillato è, invece, lo sguardo di Marica Fasoli, governato dalla geometria aurea e trasognata dell’apollineo. La sua indagine pittorica decanta il mondo in forme astratte, filtrandolo attraverso una pletora di diagrammi che simbolizzano la realtà fenomenica, senza mai rappresentarla direttamente. L’impeto mimetico, che da sempre costituisce la marca stilistica del suo lavoro, è indirizzato verso la pellicola dell’immagine, insieme superficie testurale e concettuale.

Quella di Argiolas è una pittura scaturita da un abbandono vigile, che riceve e restituisce, come una sorta di documento poetico, l’urto dell’esperienza vitale. Quella di Fasoli è una pittura stillata e meditata, che osserva la vita da un punto di vista remoto per ricavarne un senso ulteriore, radiografandone la struttura per trasmetterla all’osservatore in forme platoniche e ideali, ma dotate di una potente capacità seduttiva.

Argiolas. Ut pictura poësis o viceversa.

Quello dipinto da Silvia Argiolas è un universo d’infusione e di effusione, popolato di figure ibride e oggetti ambigui avvolti in un amalgama orgiastico che confonde i contorni e i perimetri identitari dei soggetti. Lo spazio delle sue rappresentazioni è, infatti, teatro di una profusione di epifanie simultanee, di un’accumulazione narrativa che somiglia a una cosmica copula di episodi. La metafora dell’amplesso, inteso come abbraccio, effusione, ma anche accoppiamento erotico, percorre la sua pittura come una sorta di refrain iconografico, alludendo alla necessità di una coraggiosa immersione nel caos esistenziale.

Il suo linguaggio si forma per via adesiva e identificativa con le pulsioni che muovono ogni individuo verso la sua definitiva affermazione o dissoluzione. Per questo, il suo non è un dipingere progettato, elucubrato a freddo, ma costruito per accumulazione di gesti, segni, immagini che affiorano, quasi medianicamente, dalle profondità della coscienza per imprimersi sulla superficie della carta e della tela. Argiolas si abbandona a quanto vi è di sottilmente vigile in un processo d’improvvisazione. Arte, esperienza e intelligenza manuale guidano questo metodo erratico di elaborazione pittorica senza mai cristallizzarsi in codici normativi, ma lasciando aperto il campo a errori, ripensamenti, rivelazioni. Il suo procedimento è “erratico” in un duplice senso: primo, perché l’artista si muove sulla superficie senza uno scopo premeditato, dunque errando e vagabondando tra infinite possibilità espressive; secondo, perché confida nella propria capacità di trasformare ogni errore e ogni imprevisto in una formulazione grafica originale, che ha il valore di una scoperta. Spontaneità, imperfezione e coraggio sono valori imprescindibili della sua pittura, che legge il mondo come esperienza tragica e come coacervo di ossessioni e possessioni, di estasi e afflizioni insieme carnali e spirituali. La poesia si offre all’artista come fonte d’ispirazione più prossima alla pittura proprio per la sua qualità immersiva, cioè per la sua capacità di verificare il vissuto esistenziale dall’interno, dal ventre passionale e doloroso delle emozioni. Argiolas, infatti, rileva nei versi di Juan Rodolfo Wilcock, Michel Houellebecq, Dario Bellezza, Sandro Penna e Pier Paolo Pasolini un grumo d’immagini capaci di ispirare la rappresentazione grafica di quel sentimento tragico, lo stesso che animava Giovanni Testori, pendolarmente sospeso tra estasi e tormenti, tra deliqui carnali e sublimi ascensioni.

In Snack bar (2019), una grande tecnica mista su carta, riecheggiano quasi in sordina i versi di Wilcock: Ma io mi sciolgo davanti a uno snack bar/se solo so che ci sei dentro tu[5]. Eppure, l’immagine è tutt’altro che descrittiva. L’artista, piuttosto, trasferisce in quella teoria di corpi nudi, fradici di umori, i sentimenti dell’amante arrendevole, annichilito, come un lirico greco, dalla furia distruttiva dell’amore.

Un groviglio di corpi madidi – ennesimo amplesso di figure fluttuanti nel turgore virescente di un paesaggio boschivo -, campeggia al centro di Il senso della lotta (2019), una grande tela ispirata all’omonima lirica di Michel Houellebecq, dove si legge: La parabola del desiderio/Riempiva le nostre mani di silenzio/E ognuno si sentiva morire,/I nostri corpi vibravano della tua assenza[6]. L’immaginario panico e orgiastico dell’artista si configura, qui, come una sorta di anatomia tantrica del desiderio, come una bukowskiana musica per organi caldi, partitura di orifizi umidi, membri sprizzanti, mammelle stillanti e lingue avvolgenti. Tutta l’arte di Argiolas aspira alla condizione coitale, all’annichilamento orgiastico che prefigura la fusione dell’individuo col tutto e la sua momentanea eclissi identitaria. Per questo i suoi personaggi sono spesso sessualmente ibridi, incarnazioni di quella bisessualità innata che secondo Sigmund Freud è presente in ogni individuo sotto forma di predisposizione psicologica[7].

A Pier Paolo Pasolini è dedicato un gruppo assortito di lavori. L’opera principale, Pasolini (2019), è il frutto di un’immaginifica crasi tra due autoritratti dello scrittore dei primi anni Quaranta, già esposti nella mostra Pasolini a Casa Testori (20 aprile – 1 luglio 2012). Si tratta di due fisionomie sovrapposte, due diversi aspetti della personalità di Pasolini che la pittrice innesta su un’anatomia fluida, elastica e tentacolare quanto l’attività dell’autore, che spaziava dalla poesia alla narrativa, dalla sceneggiatura alla regia, dal giornalismo alla drammaturgia senza soluzione di continuità.

Al ritratto bifronte dello scrittore friulano si affiancano, poi, quelli di Maria Callas, che fu sua musa per il film Medea (1969), interpretando la protagonista dell’omonima tragedia di Euripide, moglie abbandonata, maga e assassina. Anche in queste tre piccole effigi, dove il linguaggio espressionista è venato d’allusioni bizantine, i ritratti sono costruiti come prodotto di una moltiplicazione fisionomica: una solida e più leggibile, l’altra lineare e quasi aerea. Chiudono la serie dedicata a Pasolini, due piccoli dipinti (Gli sposi e Salò o le 120 giornate di Sodoma), ispirati all’opera conclusiva della sua cinematografia che individuava nella feroce opera del Marchese De Sade i segni manifesti della tirannia della Ragione e della conseguente assenza d’ogni umana empatia e compassione. Un tema, questo, che attraversa in filigrana tutta l’opera pittorica di Silvia Argiolas, orientata alla comprensione e alla rappresentazione di tutta la gamma delle vicende umane, perfino quelle più marginali o socialmente inaccettabili.

Dario Bellezza con i suoi gatti (2019) è, invece, un ritratto zoomorfico dello scrittore romano che proprio ai felini dedicò un’intera sezione della raccolta di liriche Io: 1975-1982 (Mondadori, 1982). “Di Bellezza, poeta legato a Pier Paolo Pasolini e Giovanni Testori”, racconta Silvia Argiolas, “mi ha colpito il rapporto con la vita e con la morte, il suo essere un gatto selvatico, incapace di dominare i suoi istinti animali e sessuali”.

A Sandro Penna, infine, sono dedicate due tele: La stanza del poeta (2019), un ritratto caratterizzato da un rigoroso equilibrio formale e da una gamma cromatica di sapore quasi mesoamericano; e Il mare tutto azzurro/il mare tutto calmo (2019), lavoro ispirato ai versi di una breve poesia in cui lo scrittore contrappone il placido silenzio del paesaggio marittimo all’urlo muto del suo cuore esultante. In questo piccolissimo dipinto, affiora forse più chiaramente il lato apollineo che innerva tutta pittura di Argiolas. Una pittura che, nella sua empatica adesione alle gioie e alle sofferenze estreme dell’uomo, è però pur sempre testimonianza di una forma d’osservazione, capace di filtrare il tragico fondo esistenziale attraverso le visioni lenticolari del sogno e dell’allucinazione. È, infatti, tramite il sogno che l’artista si fa spettatrice del caos, scrutatrice del dolente abisso della coscienza e, allo stesso tempo, dell’inumano spettacolo della natura.

Marica Fasoli. Mimesi platonica o iperrealismo di secondo grado.

Analisi e contemplazione sono i presupposti dell’indagine di Marica Fasoli, artista che studia la morfologia dei fenomeni e il modo in cui le forme delle cose si presentano ai nostri occhi, per snidare e stanare in esse un significato ulteriore, un ordine o una matrice.

Lo slancio platonico – o se preferite kantiano – dell’artista si fonda sulla necessità teleologica di formulare ipotesi credibili sul fondamento dell’esistenza. Il prerequisito di tale atteggiamento è il principio di individuazione, la percezione di sé come entità separata da tutte le altre entità del mondo, le quali, possono quindi diventare oggetto di osservazione ed analisi. Si tratta di una condizione ascetica, contemplativa, antitetica alla furia orgiastica e all’estasi mistica che annullano l’individuo ricongiungendolo col tutto. Per osservare il mondo, per non lasciarsi prendere nella sua morsa è necessario svolgere uno sforzo interiore, fabbricarsi l’illusione di diventarne il testimone.

Tutta l’arte è, in qualche modo, mimetica (nella forma o nella sostanza) perché si fonda sulla capacità di esaminare e vagliare il senso del mondo per riformularlo sotto forma d’immagini. È quello che Nietzsche definisce sogno, dominio apollineo che permette di guardare l’esistenza come se si trattasse di una sorta di spettacolo.

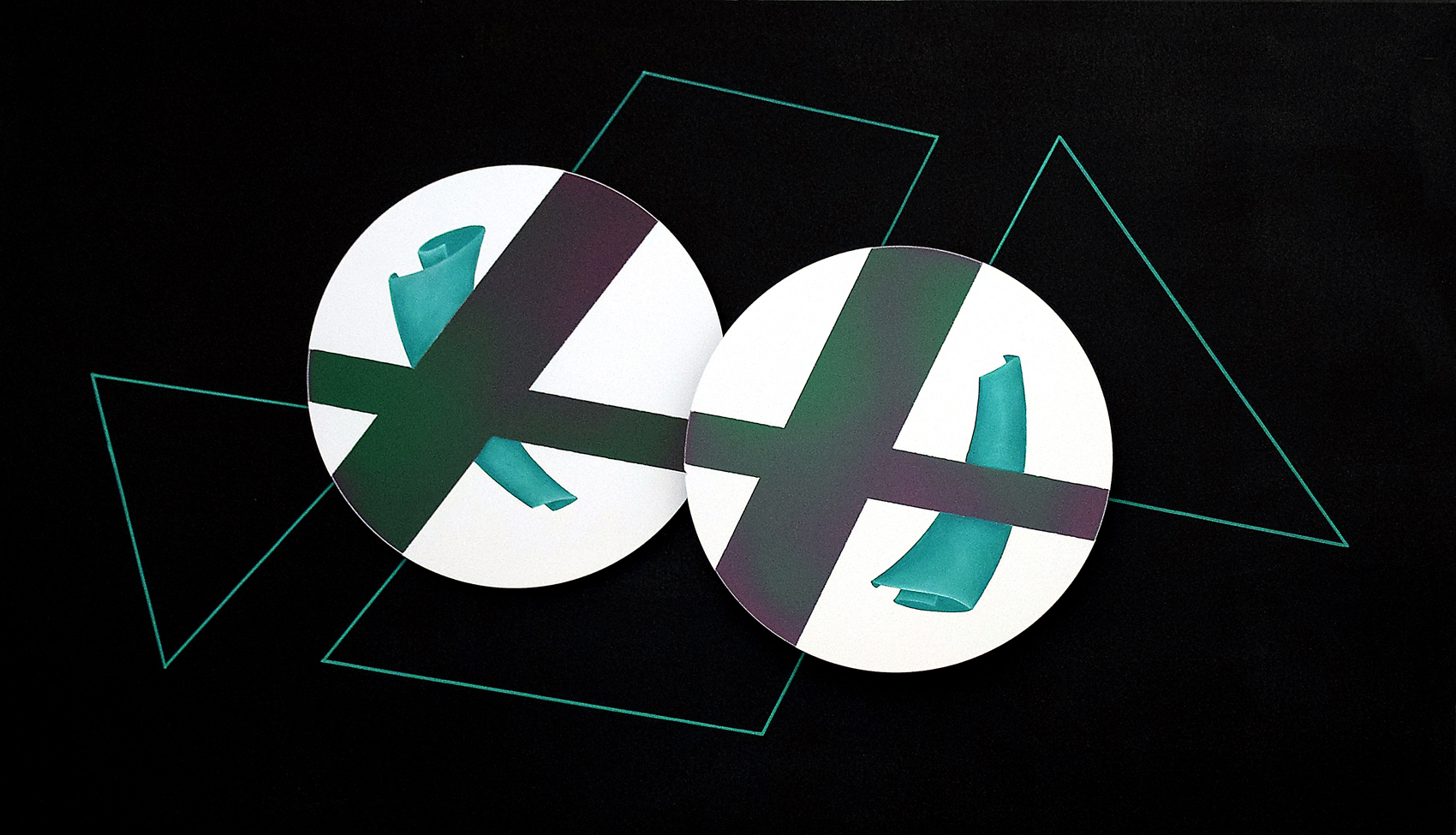

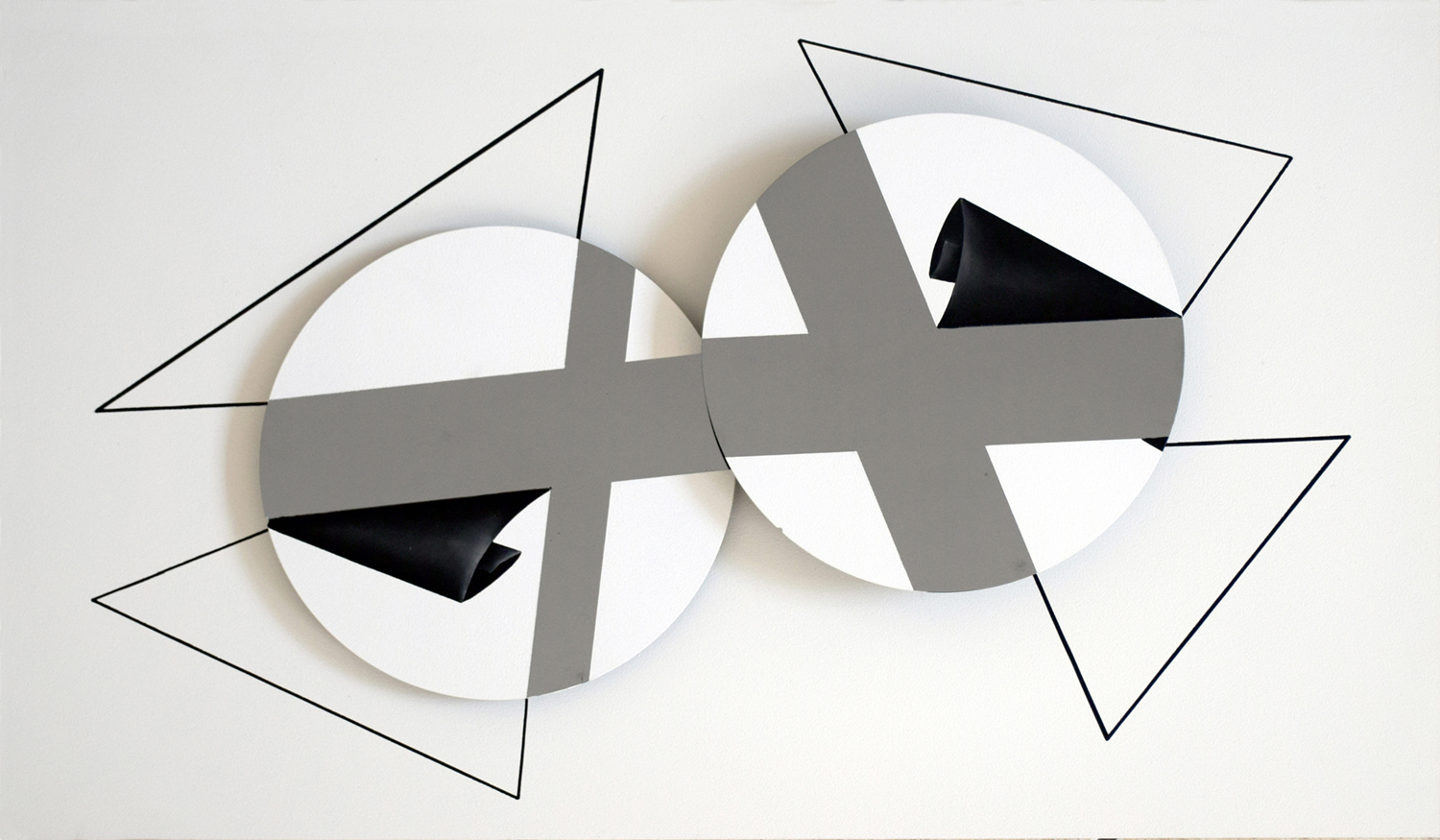

Marica Fasoli è un’artista mimetica, che ha sviluppato uno stile iperrealistico basato sul virtuosismo tecnico e descrittivo. Tale abilità, derivata dalla sua specializzazione in Anatomia Artistica e approfondita nell’esperienza di restauro di opere antiche, ha contribuito non poco alla definizione del suo linguaggio pittorico. Per anni, ha ritratto la realtà con l’acribia di un miniaturista, ricalcando la superficie degli oggetti, le venature lignee, le pieghe della carta, le fisionomie e gli incarnati, alla ricerca di un segno, di un indizio che potesse rivelare l’anima o la sostanza che sta dietro la pellicola delle cose. La tensione retinica, una sorta di muscolare atletica visiva, serviva a penetrare il significato di quelle forme. Ma il ricalco mimetico, la ricostruzione, quasi fotografica, delle qualità epidermiche e testurali degli oggetti non era sufficiente a produrre una formulazione di senso. Il noumeno si sottraeva all’indagine ottica, un breve, elusivo lampo di consapevolezza a fronte di uno sforzo titanico. Bisognava cambiare strategia, fare un passo indietro (o in avanti), per formulare nuove ipotesi. La natura e il mondo andavano osservati da un altro punto di vista, più discosto, più indiretto: non la forma delle cose, ma quella delle idee, non i fenomeni, ma i costrutti.

Riorientando lo sguardo dall’esterno all’interno, l’osservazione si trasmuta in contemplazione. Il lavoro odierno di Marica Fasoli nasce per effetto di questo scarto, di questo slittamento concettuale, grazie alla scoperta di una pratica lontana nel tempo e nello spazio, quella dell’origami, una tecnica orientale di piegatura della carta finalizzata alla costruzione di modelli e oggetti tridimensionali. Non un’attività di svago, ma un’arte che insegna la disciplina interiore e sviluppa doti di precisone e pazienza che attengono anche alla pratica della pittura iperrealista. Marica Fasoli ne impara i rudimenti e inizia a fabbricare le forme più semplici: un orso, un pavone, una rana, una conchiglia, un riccio, un unicorno. Montando e rimontando quelle forme si accorge che il foglio dispiegato è un diagramma di linee complesse che somiglia a una struttura ordinata, è la rappresentazione visiva di un design, lo schema di un progetto. Non l’effetto, ma l’idea, il noumeno, forse. Comincia a pensare di aver trovato un nuovo oggetto da osservare, qualcosa da dipingere: un simbolo astratto, non più un oggetto concreto.

Gli origami sono oggetti simbolici, che alludono al ciclo vitale di nascita, morte e rigenerazione. Fragili e deperibili come gli organismi naturali, gli origami possono essere fatti e disfatti, costruiti e distrutti. Per Marica Fasoli il foglio di carta dispiegato, segnato da un reticolo di linee e ombre, è una sorta matrice, un’allegoria generativa che può essere tradotta nel linguaggio della pittura. Ma come? Gli vengono in soccorso due modelli procedurali: quello di Corrado Cagli, che nel 1957 dipinge Enigma del gallo, un olio su carta intelata dove le partiture astratte dell’immagine sono ricavate dalla mimesi delle stropicciature di un foglio di carta; e quello, più recente, di Tauba Auerbach, artista californiana autrice dei cosiddetti Crumple Painting, “una serie di grandi rendering di carta accartocciata dipinti in semitono”[8]. Partendo da quei modelli, Marica Fasoli elabora una pittura di mimesi strutturale, che usa la matrice degli origami come linea guida o, addirittura come supporto per la realizzazione di opere astratte.

Ogni origami è il prodotto di una creazione artistica originale, tanto che l’artista ne cita sempre l’autore, ma la sua comprensione passa attraverso un complesso lavoro di costruzione. Prima di dipingere un origami Marica Fasoli deve necessariamente imparare a costruirlo, assimilando una coreografa di gesti ordinati in una precisa successione. Una volta costruito, l’origami può essere finalmente smontato. Il foglio dispiegato rivela, infatti, la fitta trama di piegature che costituisce l’ossatura progettuale dell’oggetto. Su questa griglia di linee l’artista lavora con una tecnica chiaroscurale che marca luci e ombre in tonalità metalliche e iridescenti. Nascono così dipinti come Lemur (2017), Scrat (2017), Tarantula (2017) Hawk (2018) e Featerehd Crane (2018), stilisticamente all’incrocio tra astrazione e iperrealismo, tra arte analitica e concettuale.

I lavori di Marica Fasoli sono ipertesti visivi che rimandano a contenuti iconografici assenti, nel senso che le figure non compaiono nell’immagine dipinta, se non in forma ideale, progettuale appunto. Tutto il campionario fenomenologico delle forme zoomorfiche evocate dai titoli precipita, di fatto, in un unico oggetto, il foglio di carta pieghettato, un codice riepilogativo in grado di sintetizzare un’enorme massa informazionale. Nell’osservazione della natura, l’artista attua un doppio processo astrattivo: sceglie un soggetto come l’origami, un artefatto già astratto e stilizzato, per decostruirlo e ridurlo a diagramma riassuntivo delle proprietà geometriche e matematiche che governano tutti gli organismi, dalla proporzione aurea alla sequenza di Fibonacci. Sembrerebbe un sogno apollineo al quadrato. Eppure, il carattere dionisiaco, anche se recessivo, costituisce il fondamento emozionale di questa operazione di rimozione. La ricerca di bellezza e armonia nella pittura di Marica Fasoli e il suo strenuo ancorarsi all’ipotesi di un cosmo strutturalmente ordinato e perfetto rispondono a un’intima, forse inconfessabile, necessità di arginare il caos. Un caos che l’artista presagisce già agli esordi della sua indagine sugli origami, quando legge della tragica vicenda di Sadako Sasaki. La storia racconta di una bambina giapponese esposta alle radiazioni nucleari di Hiroshima che all’età di undici anni si ammalò di leucemia. Per sconfiggere la morte, con atto scaramantico, Sadako decise di piegare mille origami in forma di gru. Nella cultura giapponese la gru è un animale simbolo d’immortalità. Purtroppo, la bambina riuscì a realizzarne solo una parte, prima che la malattia la consumasse del tutto. A finire il lavoro furono i suoi amici, che raccolsero i fondi per erigere una statua in suo onore nel Parco della Pace di Hiroshima, un monumento visitato ogni anno da migliaia di persone.

Congedo

L’analisi delle ricerche diametralmente opposte di Silvia Argiolas e Marica Fasoli dimostra che apollineo e dionisiaco, le due categorie introdotte da Nietzsche per spiegare la nascita della tragedia attica, attraversano, come una sottile filigrana, tutte le forme d’arte. Tutta l’arte, infatti, è infusa di questi elementi differentemente miscelati in un’infinita gamma di combinazioni. Per il grande filosofo tedesco l’arte è un’attività metafisica perché la natura umana può liberarsi solo attraverso questi due strumenti, queste due divinità, Dioniso e Apollo, il cui accoppiamento fa esplodere un’intuizione e scatenare perfino la fantasia più mediocre. Laddove c’è l’arte e la comprensione di questi due doni che erompono dal cuore stesso della natura, “Allora c’è una salvezza”, afferma Giorgio Colli, “allora il mondo che ci circonda, con il suo cielo plumbeo e le sue ore digrignanti, è soltanto un incubo, e la vita vera è il sogno, è l’ebrezza!”[9]

Note

[1]Friedrich Nietzsche, Tentativo di autocritica, in Nascita della Tragedia, Adelphi, Milano, 1977, p.3.

[2]Friedrich Nietzsche, Nascita della Tragedia, Adelphi, Milano, 1977, p.21.

[3]Tentativo di autocritica, p.4.

[4]Nascita della Tragedia, p.27.

[5]Juan Rodolfo Wilcock, Poesia, Adelphi, Milano, 1996.

[6]Michel Houellebecq, Il senso della lotta, Bompiani, Milano, 2000.

[7]Sigmund Freud, Tre saggi sulla teoria sessuale. Al di là del principio di piacere, Bollati Boringhieri, Torino, 2012.

[8]Margherita Artoni, Tauba Auerbach. Oltre la terza dimensione, in “Flash Art”, dicembre 2011- gennaio 2012, Giancarlo Politi Editore, Milano, p. 60.

[9]Giorgio Colli, Nota introduttiva, in Friedrich Nietzsche, La nascita della tragedia, Piccola Biblioteca Adelphi, Milano, 1977, p. XII.

Info:

Tragödie. Silvia Argiolas / Marica Fasoli

a cura di Ivan Quaroni

Casa Testori

Largo Angelo Testori, 13, 20026 Novate Milanese MI

tel. 02.36586877 | info@casatestori.it

Ufficio Stampa

MGV Communication

Maria Grazia Vernuccio

tel: +39 3351282864

mariagrazia.vernuccio@mgvcommunication.it

Tag:Apollineo, Casa Testori, Dario Bellezza, Dionsiaco, Espressionismo, Giovanni Testori, Iperrealismo, Italian Newbrow, Ivan Quaroni, Juan Rodolfo Wilcock, Marica Fasoli, Michel Houellebecq, Origami, Pier Paolo Pasolini, pittura figurativa, Sandro Penna