di Ivan Quaroni

Nel 1945, dopo la Liberazione, alcuni artisti di Corrente confluiscono nel Fronte nuovo delle arti, un raggruppamento piuttosto variegato, attivo tra Milano, Roma e Venezia, che intendeva superare e archiviare le espressioni novecentiste muovendo dall’esemplarità del linguaggio picassiano di Guernica. La lezione postcubista era, però, diversamente intesa dai vari membri del gruppo formato, tra gli altri, da Guttuso, Birolli, Morlotti, Santomaso, Vedova, Corpora e Turcato.

Quando, alla Biennale di Venezia del 1948 – la prima del secondo dopoguerra -, il Fronte nuovo delle arti si presenta al pubblico, sono già evidenti le fratture interne che nel 1950 porteranno allo scioglimento del gruppo e alla polarizzazione tra astrattisti e realisti. Non a caso, Giulio Turcato, iscritto al PCI, già nel 1947 aderisce, con Accardi, Attardi, Consagra, Dorazio, Sanfilippo, Guerrini, e Perilli, al gruppo romano Forma 1, che si dichiara “formalista e marxista”, in antitesi alla politica culturale del partito, che invece s’identificava con la scelta realista di Guttuso.

Del gruppo romano, Achille Perilli fa da tramite con il MAC (Movimento arte concreta), fondato alla Libreria Salto di Milano nel 1948 da Bruno Munari, Gillo Dorfles, Atanasio Soldati e Gianni Monnet, che promuove un’arte astratta priva di ogni riferimento al mondo delle forme sensibili e con Lucio Fontana che a Milano, dopo il suo ritorno dall’Argentina, cerca di elaborare un linguaggio che superi i limiti della pittura e della scultura tradizionali.

Proprio nello scorcio finale degli anni Quaranta, quando il dibattito artistico italiano è animato dalla querelle tra i movimenti formalisti astratti e le tendenze del realismo socialista, s’inserisce l’avventura pittorica non-oggettuale di Mario Nigro.

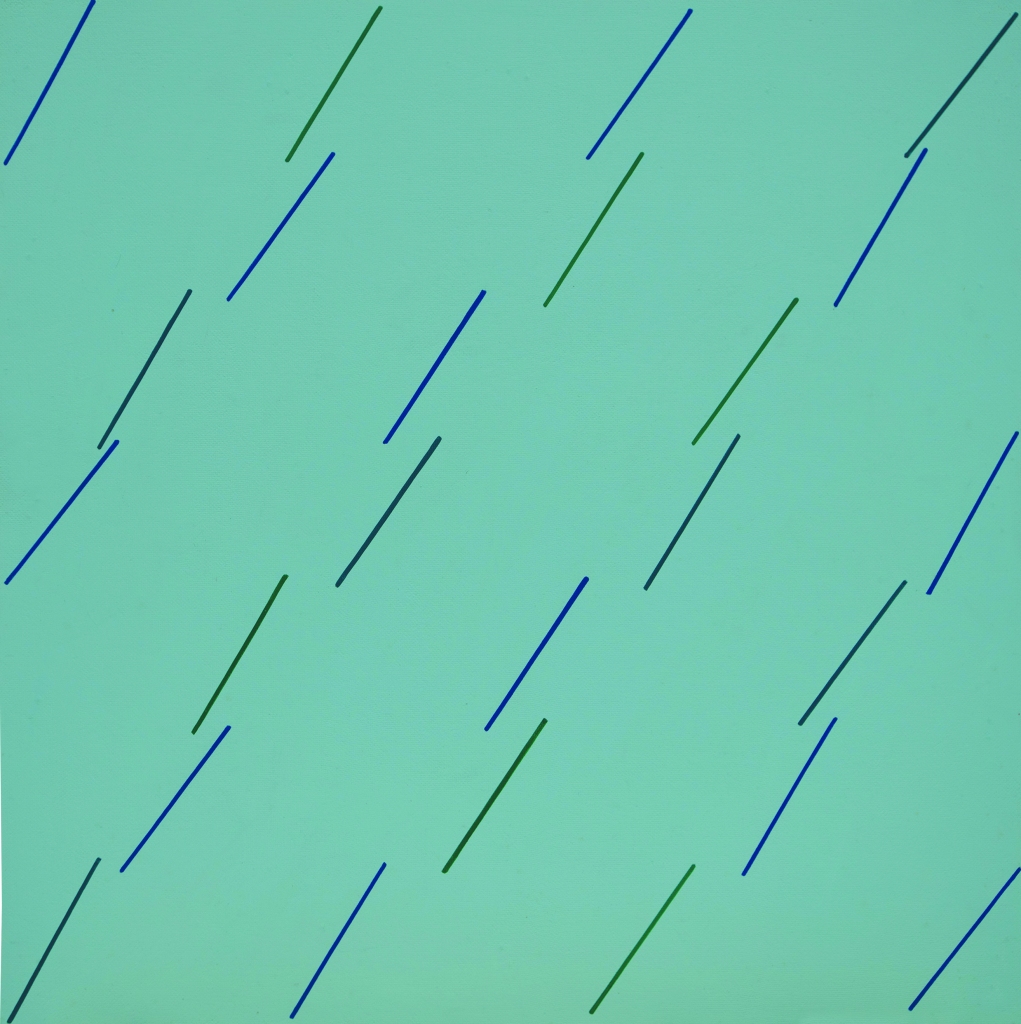

Mario Nigro, 14.A4, 1975-79, acrilico su masonite, cm 60×60

“Le esperienze neo-cubiste”, ricorda l’artista, “mi portarono istintivamente, tra il 1946 e il ’47 ai primi elementi, come fondali senza riferimenti figurativi e le stesse figure divenivano forme geometrizzanti autonome, si può dire che rifeci, istintivamente, da Kandinskij a Klee a Mondrian a Malevic”[1]. L’avverbio istintivamente, ripetuto per ben due volte in questa affermazione, si può forse spiegare con la formazione scientifica di Nigro, laureato nel ’41 in Chimica Pura e nel ’47 in Farmacia all’Università di Pisa, cioè con quel retroterra culturale razionale e rigoroso che lo porta, inevitabilmente, a prediligere la dimensione programmatica e progettuale dell’arte astratta. Tuttavia, questo approccio metodologico di marca scientifica, più volte ribadito[2], si salda, fin dal principio, con l’influsso esercitato dai precedenti studi musicali in pianoforte e violino. Molti anni dopo, all’amica scrittrice e critica Carla Lonzi confesserà, infatti, di aver capito la struttura della musica e di aver cercato, sull’esempio di questa, d’individuare una struttura per la pittura: “Quindi mi sono venuti spontaneamente i ritmi, le ripetizioni, quelle che oggi chiamo iterazioni […]”.[3] Nascono, così, i primi lavori, come Ritmo verticale (1946), Ritmi obliqui (1949) e Ritmi orizzontali simultanei continui (1949), in cui l’artista traduce in diagrammi di modulazioni lineari il simultaneismo dei futuristi.

Dopo la mostra d’esordio nel 1949 alla Libreria Salto e la sua adesione al Movimento Arte Concreta, il tema lineare e quello iterativo vengono deliberatamente inseriti in una configurazione a scacchiera che ricalca l’archetipo della griglia astrattista, una struttura cartesiana, logica e programmabile entro cui Nigro inserisce l’elemento ritmico e dirompente delle linee intrecciate ai colori. Nel ciclo dei Pannelli a scacchi, iniziato nel 1950, le grate sono riempite di tasselli bianchi e neri e, più sporadicamente, da tasselli rossi, blu e gialli di ascendenza De Stijl. Tuttavia, la vibrazione generata dalla diversa distribuzione di moduli rettangolari e quadrati sulla superficie finisce per generare un effetto dinamico che altera sottilmente la percezione ottica. L’evidente riferimento a Mondrian sembra, dunque, inteso in una prospettiva di superamento dell’idealismo dell’artista olandese. Le variazioni ritmiche di Nigro – come già le linee oblique di Theo Van Doesburg – sconvolgono, infatti, la stabilità della griglia, contravvenendo alle intenzioni spiritualistiche del Neoplasticismo (e del Suprematismo) di costruire uno spazio puro, inalterabile, antitetico al mondo corruttibile delle forme fenomeniche. “L’ordinato incrocio perpendicolare di linee ortogonali del 1950 si frastaglia”, scrive Luca Massimo Barbero, “si moltiplica e viene traslato seguendo molteplici direzioni; ora sono gli andamenti obliqui, che definiscono forme triangolari in cui i diversi piani si allineano seguendo le diagonali prospettiche, a condurre il gioco delle sovrapposizioni e delle inclinazioni”[4]. Tutto il successivo percorso di Nigro muove, dunque, da questa precisa rottura con la tradizione Neoplastica, Suprematista e Costruttivista. Una rottura che si fa più evidente nelle strutture reticolari che precedono le opere dello Spazio totale, dove la griglia, cioè lo spazio ostruttivo e claustrofobico del primo piano lascia filtrare la dimensione tonale ed espressiva dello sfondo monocromo. La dicotomia tra griglia e fondo è indicazione di un conflitto che si consuma all’interno del linguaggio razionale dell’astrazione geometrica, la segnalazione di un cedimento delle forze ordinatrici e logiche sotto la spinta dei fatti emozionali che riguardano la sfera esistenziale, quella che Heidegger chiama In-der-Welt-Sein, la condizione dell’individuo nel mondo.

Riferendosi ai lavori del periodo 1953-1954, Nigro dirà, infatti, che “Il reticolo, a parte la necessità ritmica, e perciò metodologica, di identificazione poetica in un linguaggio plastico, crea proprio questa sensazione dell’uomo che ha dinnanzi a sé una rete come se fosse prigioniero: al di là c’è la libertà, il colore puro [del fondo], il colore più vivo, più violento che si possa immaginare”[5].

Quando nel 1953 Nigro giunge alla definizione concettuale dello Spazio totale intende, di fatto, superare il campo d’indagine della prima generazione di artisti astratti, cioè quella bidimensionalità che “non trova rispondenza con la situazione dell’individuo immerso nella molteplicità degli eventi”[6]. Come scrive il filosofo Franco “Bifo” Berardi “L’astrazione è stata la tendenza generale dell’ultimo secolo, tanto nella sfera dell’arte quanto in quella del linguaggio e dell’economia”[7]. Secondo lui “Si può definire l’astrazione come l’estrazione mentale di un concetto da una serie di esperienze reali; ma si può definire anche come la separazione della dinamica concettuale dal processo corporeo”[8]. Soprattutto con le opere del ciclo Spazio totale, cui si dedica per oltre un decennio, Nigro sembra ristabilire un rapporto tra il linguaggio dell’astrazione e la dimensione del vissuto storico e individuale. L’analisi dello spazio, a cui si dedica anche Lucio Fontana che nel 1949 espone alla Libreria Il Salto, i primi Concetti spaziali, muove, per Nigro, dalle sperimentazioni futuriste di Balla sul movimento e dal suo utilizzo della linea. Tuttavia, rispetto a Fontana, Nigro usa un approccio differente. “In particolare”, scrive Giovanni Maria Accame, “non vi è nessuna volontà di risolvere dall’esterno della superficie, con il gesto e la conseguente fisicità che comporta l’azione, il problema di un diverso spazio”[9]. Usa, invece, la pittura con approccio analitico e costruttivo per fare emergere una conflittualità interna al linguaggio e ricollegarsi, così, alle teorie della scienza relativistica. Lo Spazio totale introduce, infatti, scrive Accame, “l’idea di una compresenza di più realtà” che lascia spazio alla fantasia e alla sensibilità dello spettatore e, al contempo, introduce l’elemento tragico dell’esistenza che era stato espunto dal Neoplasticismo di Mondrian. “Durante il periodo dello ‘Spazio totale’ il dramma”, scrive l’artista, “si esplicava dalla simultaneità di questi ritmi progressivi seriali, i quali però, ripetendosi progressivamente definivano un aspetto di tragedia fatalistico”.[10] Lo spazio nella pittura di Nigro diventa, in sostanza, il teatro di uno scontro di elementi simultanei e di tensioni tra sfondo e reticolo che rimandano alle quelle che si consumano nella dimensione politica e sociale della Storia. Il coinvolgimento e l’attivismo dell’artista in qualche modo si riflettono, nel dominio linguistico della pittura, in una sorta di diagrammatica visualizzazione del dramma esistenziale. Un dramma che si acuisce nel 1956 con l’invasione dell’Ungheria da parte dell’Armata rossa, un episodio che l’artista vive come un tradimento degli ideali socialisti.

“Quando faccio le intersezioni è un atto tragico”[11], dirà anni dopo a Carla Lonzi. Un atto che, sul piano visivo, porta all’appesantimento della griglia reticolare e a una progressione caotica dell’elemento dinamico che culminerà nella transizione dai lavori dello Spazio totale a quelli del nuovo ciclo del Tempo totale. Un passaggio quasi didascalicamente evidenziato nella sala personale alla Biennale di Venezia del 1968, quella della contestazione, dove sono esposte opere che dialogano con l’ambiente in una dimensione liminare tra pittura e scultura.

Lavori come Dal ‘Tempo totale’: passeggiata progressiva con variazione cromatica (le stagioni) del 1967-68, Dallo ‘Spazio totale’: serie di 12 rombi continui a progressioni ritmiche simultanee alternate opposte (1965), ‘Tempo totale’: traliccio a rombi progressivi (1967) e ‘Tempo totale’: traliccio a rombi progressivi simultanei (1967) tradiscono lo slittamento dal dominio contemplativo del quadro a quello concreto e materiale dell’oggetto, che invita lo spettatore a immergersi in un’esperienza totale. Infatti, con i rombi progressivie la passeggiata progressiva della Biennale e poi con la successiva serie delle Strutture fisse con licenza cromatica, “la fantasia dello spettatore è sacrificata” afferma Nigro, perché “[…] psicologicamente, interviene il fattore della sensazione del tempo che passa e che pone lo spettatore, non in una condizione di formulazione di immagini, ma, fermando la sua attenzione su una serie progressiva limitata di una medesima immagine, lo obbliga a un pensiero fisso… forse, alla constatazione del tempo che passa”[12]. Soprattutto nelle Strutture fisse con licenza cromatica Nigro perviene a un’assoluta “rarefazione e minimalità del sistema segnico, inequivocabilmente non narrativo, per introdurre quella dimensione psicologica e qui ampiamente autobiografica, che sta attorno e dentro i quadri”[13] e che, di fatto, costituisce il punto di partenza di un linguaggio che si svilupperà negli anni seguenti, fino alle opere che sono oggetto di questa mostra, il cui nucleo centrale è costituito dagli acrilici su superfici quadrate di masonite (1975-79).

Proprio a partire dal ciclo Dal ‘Tempo totale’: le strutture fisse con licenza cromatica, l’iterazione ritmica, modulare e seriale dei segni, ormai liberata dall’inquadramento della griglia reticolare, assume un’organizzazione insolita che lascia affiorare, o meglio indica, anche attraverso i titoli posti tra parentesi come L’armata rossa vincerà (1969), L’incontro 1-5 (1972), Lettera di un raro amore (in dodici pagine) del 1972, Trilogia dell’amore (1973) e Sogno di un vero amore (1973), l’elemento intimo ed emotivo nel suo stato di raffreddamento oggettivo. Qui il sentimento tragico dello Spazio totale è sostituito da uno sguardo distaccato, che osserva il dramma del tempo – e quindi della morte – come un fatto da accertare: “nel ‘tempo totale’ è come se fossi gelato, ma gelato nel senso di constatare una situazione e di constatarla a mente rigida, di non credere, di non farmi coinvolgere da un dramma, di poter porre rimedio e, secondo me, un rimedio a un dramma non si pone quando ne siamo coinvolti, ma si può porre quando lo vediamo un po’ dl di sopra”[14].

Questo atteggiamento constatativo si ritrova anche nei più tardi dipinti Rosso inorganico (1972), Amore mio (1974), Meditazione (1974), Nel Bosco (1975), Prato (1975) ed in altri senza titolo, dove il vissuto emotivo, psicologico ed esperienziale è lucidamente tradotto in iterazioni lineari turbate da alterazioni, aritmie e licenze cromatiche che formano il codice descrittivo del suo linguaggio analitico.

Si tratta di una sequenza di opere in cui la grammatica di linea e colore raggiunge una stringata essenzialità proprio nel rapporto tra la segmentazione ritmica del segno e l’uniformità dello sfondo. Un’essenzialità che assimila questi diagrammi visivi alle partiture musicali.

Soprattutto nei dipinti del cosiddetto Periodo della “linea”, databile al biennio 1976-77 – alcuni dei quali sono stati esposti alla Galleria Lorenzelli di Milano (1977) – l’elemento cromatico, e dunque pittorico, diventa prioritario. In questi lavori un’unica linea colorata attraversa obliquamente l’intera superficie, facendo da contrappunto alla monocromia del fondo, ma senza mai coincidere con una diagonale perfetta. I segmenti di Nigro – derivati dal Tempo totale – non attraversano mai i punti d’intersezione angolare del supporto, per non cristallizzarsi in geometrie rigide e per non circoscrivere uno spazio e un tempo precisi. “Retta da costruzioni ideali fondate sulla sezione aurea”[15], la linea di Nigro è senza soluzione di continuità, un’espressione cromatica e ritmica che egli stesso definisce “metafisica del colore”[16] per identificare la centralità dell’elemento cromatico in pittura e la sua capacità di aderire alla dimensione psichica dell’uomo, salvandolo dall’atrofia e dall’alienazione.

Se è vero, come scrive lui stesso, che “L’essenzialità dell’arte risiede nell’essenzialità della vita, cioè dell’amore”[17] e che “L’arte può ancora salvare l’amore, sempre che non diventi essa stessa alienazione dell’edonismo [cioè una forma deviata dell’amore]”[18], allora queste opere rappresentano il culmine di un processo artistico che, con intelligenza e con obiettività, cioè senza mai scadere nell’identificazione emotiva, irrazionale e incontrollata, ha finalmente collegato la sfera del pensiero a quella, altrettanto essenziale, dei sentimenti. Nigro ha strappato l’espressione aniconica geometrica all’iperuranio delle tradizioni suprematiste e neoplastiche e l’ha restituita alla dimensione temporale della storia e al fatale dramma individuale dell’In-der-Welt-Sein.

[1] Scritto autobiografico di Mario Nigro, Archivio Mario Nigro, in Germano Celant, Mario Nigro. Catalogo ragionato 1947-1992, Skira, Milano, 2009, p. 54.

[2] “La tecnica del dipingere l’adopero in quanto ho sempre considerato i miei lavori come progettazioni che dovrebbero essere realizzati in grandi dimensioni. Quindi, do valore massimo alla ricerca metodologica che, come primo atto, è progettazione. Per me, la realizzazione ha un’importanza marginale, non essenziale […]. Però, come punto di partenza, c’è sempre il fatto progettativo, ossia metodologico”, in Carla Lonzi, Autoritratto. Accardi, Alviani, Castellani, Consagra, Fabro, Fontana, Kounellis, Nigro, Paolini, Pascali, Rotella, Scarpitta, Turcato, Twombly, Abscondita, Milano, 2017, p. 76.

[3] Ivi, p. 42.

[4] Luca Massimo Barbero, Mario Nigro. Dal ‘Ritmo verticale’ al ‘Tempo totale’, A Arte Invernizzi, catalogo della mostra, 23 febbraio – 21 aprile 2017, Milano, p. 11.

[5] Carla Lonzi, Op cit., p. 132.

[6] Carla Lonzi, in Paolo Fossati, Carla Lonzi, Mario Nigro. All’insegna del pesce d’oro, Vanni Scheiwiller, Milano, 1968, p. 7.

[7] Franco “Bifo” Berardi, Futurabilità, Nero, Roma, 2012, p. 166.

[8] Ivi, p. 7

[9] Giovanni Maria Accame, Mario Nigro: tempo totale 1965 – 1975 (Palazzo Municipale Morterone), catalogo della mostra, Amici di Morterone – Comune di Morterone, 1989, p. 13.

[10] Scritto autobiografico di Mario Nigro, Archivio Mario Nigro, in Germano Celant, Op. cit, p. 185.

[11] Carla Lonzi, Op cit., p. 109.

[12] Ivi, p. 235-236.

[13] Giovanni Maria Accame, Op cit., p. 17.

[14] Scritto autobiografico di Mario Nigro, Archivio Mario Nigro, in Germano Celant, Op. cit, p. 190

[15] Ivi, p. 226.

[16] Ivi, p. 223.

[17] Ivi, p. 226.

[18] Ibid.

Mario Nigro. La metafisica del colore

a cura di Roberto Borghi, Matteo Lorenzelli, Ivan Quaroni

Lorenzelli Arte, Milano

18 marzo – 19 giugno

T. +39 92291814 – info@lorenzelliarte.com