di Ivan Quaroni

“Dopo tutto, che cos’è una bugia? Solo la verità in maschera.”

(George Byron)

Vanni Cuoghi, Monolocale 44, (Discorsi da salotto) 2016, acqerello e china su carta, cm 21×30

PREMESSA

Perché accostare il lavoro di artisti diversi come Vanni Cuoghi e Marcel Dzama? In fondo, sono molti gli elementi di discontinuità innanzitutto biografici e culturali che li separano. Uno è genovese, classe 1966, naturalizzato milanese; l’altro, nato nel 1974, canadese di Winnipeg, provincia di Manitoba, vive oggi a New York. Il loro background non potrebbe essere più dissimile, considerato che mentre il primo è cresciuto emotivamente e intellettualmente nel clima postmoderno degli anni Ottanta, tra due centri urbani del nord Italia, subendo il fascino della storia dell’arte e della pittura coeva, il secondo si è formato in un ambiente fortemente influenzato dalla natura, attingendo alle tradizioni folk del proprio paese e alla cultura popolare degli anni Novanta. Due identikit così manifestamente antitetici che cosa possono avere in comune? All’apparenza nulla, eppure… Eppure gli elementi di convergenza formale e attitudinale sono numerosi, anche se ognuno ha sviluppato una propria mitologia interiore e un’autonoma geografia di riferimenti artistici in cui si annida, però, qualche comune ascendenza.

Marcel Dzama, Senza titolo, inchiostro e acquarello su carta, 56×76 cm, anni 2000

Cominciamo dicendo che il confronto qui proposto ha il gusto del gioco, della suggestione, una specie di “what if”, cioè d’ipotesi, tutta da verificare, sulle similarità di mood e d’atmosfera tra i testi visivi di un europeo e di un nordamericano. Un gioco, appunto, in absentia, cioè fatto a priori da chi scrive, senza la necessità di un mutuo consenso da parte degli artisti, che d’altronde non si conoscono. Il compito del critico consiste, in questo caso, nella capacità di trovare connessioni formali, stilistiche, perfino sentimentali tra opere di diversa provenienza, datazione e fattura. In fondo, è esattamente quello che fanno sempre i critici e i curatori quando costruiscono una mostra: rintracciano affinità e divergenze, creando un dialogo o un contrasto tra opere. Nel caso di Cuoghi e Dzama il confronto era peraltro già avvenuto in un paio di occasioni – le mostre Back to folk alla galleria Daniele Ugolini di Firenze[1] e Beautiful Dreamers alla Angel Art Gallery di Milano[2] -, dove emergeva una sottile sintonia stilistica e narrativa tra i due artisti.

Vanni Cuoghi, Sibilla 1, 2016, china e acquerello su carta cm70x100

Con Masked Tales, titolo di questa esposizione, il raffronto diventa intenzionalmente più serrato grazie alla presenza di un più nutrito nucleo di opere: undici inchiostri e acquarelli su carta del canadese, tutti realizzati tra la seconda metà degli anni Novanta e il 2002; quindici opere recenti dell’italiano, che spaziano dal paper cutting all’acquarello, fino alla tecnica mista su tela.

LINEA CHIARA E FIGURE FLUTTUANTI

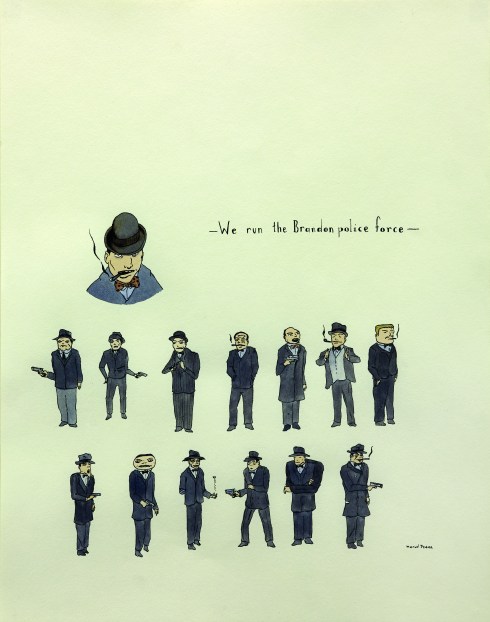

Dal punto di vista formale, Marcel Dzama e Vanni Cuoghi usano un linguaggio di tipo grafico e di chiaro impianto disegnativo che in qualche modo rimanda al mondo del fumetto. Entrambi, infatti, soprattutto in passato, hanno saccheggiato l’iconografia dei supereroi americani, dislocandola nel mondo estraniato ed estraniante delle proprie narrazioni. Ma se negli acquarelli di Dzama è leggibile l’ascendenza dalla cosiddetta linea chiara del fumetto classico francese, in quelli di Cuoghi si avverte, piuttosto, la lezione anatomica del Tarzan di Burne Hogarth, commista agli studi accademici sul Barocco e il Rinascimento. Sono due modi diversi d’intendere il disegno, quello classico di Cuoghi e quello sintetico di Dzama, che però s’incontrano, attraverso la comune passione per l’illustrazione, sul piano dell’immediatezza e della freschezza comunicativa. In quasi tutti gli acquarelli dell’artista canadese, figure di orsi, boy scout, fumatori, gangster, poliziotti e miliziani si stagliano su un fondale bianco, vuoto, che accentua il senso di sospensione delle sue storie, fiabe solo in apparenza che, invece, affrontano con un misto d’ironia e crudeltà temi quali la violenza, il sesso, la sopraffazione.

Marcel Dzama, Senza titolo, inchiostro e acquarello su carta, 35,6×27,9 cm, 2000

All’inizio anche Vanni Cuoghi adottava l’espediente del fondo bianco per concentrare l’attenzione sull’episodio narrato in primo piano. Un residuo di questo stratagemma grafico si vede, ad esempio, nelle Intagliatrici, figure parzialmente intagliate nel foglio, che sono poi capovolte e dipinte a china e acquarello, lasciando visibile nella parte superiore del fondo la propria sagoma vuota, come una sorta di matrice o di stampo. Sono, però, figure fluttuanti in un campo vuoto, mentale, anche quelle della serie Sibille e dello stregonesco Mental Cut, che celebrano l’eleganza dinamica e misteriosa delle sue schermitrici.

Vanni Cuoghi, Intagliatrice rossa, 2016, acquerello e china su carta cm 21×30

STORIA E STORIE

I racconti di Dzama si svolgono non solo in un luogo imprecisato, proiezione astratta di stati d’animo ed emozioni, ma anche in un tempo imprecisato vagamente collocabile tra l’Otto e il Novecento, come si desume dalla fascinazione per gli abiti di tweed, per le divise degli anni Venti e per le uniformi militari napoleoniche o della Guerra di secessione americana. Sono, però, riferimenti soprattutto estetici, rimarcati anche dalla predilezione per certi colori demodé, dal marrone al verde muschio, dal bordeaux al grigio aviazione e al blu carta da zucchero, che creano una particolare temperie emotiva e un’atmosfera d’altri tempi. Quelle di Dzama sono narrazioni incongrue e surreali, spesso accompagnate da frasi e brevi testi che, come nei lavori eseguiti con il gruppo Royal Art Lodge (oggi composto dai soli Neil Farber e Michael Dumontier), creano un corto circuito tra l’immagine e la parola scritta. L’artista non è, però, interessato alla trasmissione di un messaggio etico e le sue scene di mutilazione, decapitazione e pornografia sono piuttosto la testimonianza di un processo di sublimazione grafica della violenza.

Marcel Dzama, Senza titolo, inchiostro e acquarello su carta, 31,5×25,5 cm, anni 2000

Negli ultimi lavori di Vanni Cuoghi la descrizione ambientale e paesaggistica è sempre più frequente. Ai fondi bianchi si sostituiscono eleganti interni borghesi, architetture rinascimentali e barocche, boschi e foreste di sapore arcadico. L’amore per l’arte italiana trapela ovunque, negli arredi e nelle tappezzerie dei Monolocali, nei castelli in rovina e nelle pievi romaniche delle Sibille, nelle arcate della Cà Granda di Milano che fanno da quinte ai Balletti plastici armati e, perfino, nei capricciosi tempietti barocchi che inquadrano le ballerine di Il lago dei cigni e Roses for me. Insomma, la marca stilistica di Cuoghi è chiaramente latina e mediterranea e i suoi racconti, pur surreali e immaginifici, quasi mai indulgono in scene raccapriccianti. Le sue narrazioni procedono con maggiore linearità, racchiudendo la trama in immagini compiute, perfettamente definite in ogni dettaglio. Così, mentre nei primi lavori di Dzama prevale il gusto sintetico e quasi bozzettistico per le figure, in quelli di Cuoghi affiora l’acribia miniaturistica, l’amore per la cornice scenica e l’attenzione per il particolare rifinito e prezioso.

Vanni Cuoghi, Roses for me, 2014, Acquarello e china su carta, 70x50cm i

GUERRA E DANZA

Marcel Dzama, fin dai suoi esordi con il gruppo Royal Art Lodge, e in seguito anche nella sua ricerca personale, affina un’idea di raffreddamento emotivo della violenza. I suoi soggetti sono disposti sul foglio in un modo da richiamare le strutture paratattiche dell’arte tardo antica oppure quelle dell’arte tribale dell’Oceania, di cui si dichiara appassionato. Ad esempio, in We run the Brandon Police force i detective e gli agenti sono allineati su due file orizzontali sovrapposte, come nella coreografia di un ballo di gruppo. La struttura coreografica emerge, tuttavia, anche in altri acquarelli, sotto forma di parata danzante o di esercizio ginnico. Tutto il lavoro di Dzama successivo al 2002 si è sviluppato in questa direzione. La danza e in particolare il balletto d’avanguardia come espressione artistica, è, infatti, ripreso in numerose opere recenti. Il principale riferimento, per i film The Infidels (2009), Death Disco Dance (2011) e A Game of Chess (2011), è il Triadic Ballet di Oskar Schlemmer, che esordì a Stoccarda nel 1922 ed è oggi ritenuto uno dei più importanti balletti sperimentali tra le due guerre. Già prima della realizzazione dei suoi film, la guerra sublimata in coreografia è un tema ricorrente nelle opere su carta di Dzama. Le miliziane in divisa col volto coperto dal balaclava, che compaiono frequentemente nei suoi acquarelli e che sono poi riprese anche in un videoclip musicale dei Department of Eagles[3], sono le vessillifere di questa concezione coreografica della guerra, tramutata in un sanguinoso ballo della Storia. La guerra è, infatti, per l’artista canadese un fattore ineliminabile della Storia di cui il gioco degli scacchi e la danza stessa sono rappresentazioni figurate.

Marcel Dzama, We run the Brandon police force, inchiostro e acquarello su carta, 35,5×27,5 cm, 2000

Una ginnastica marziale, sospesa tra la delicata grazia del balletto e il vigore atletico del combattimento, è quella praticata dalle Sibille di Vanni Cuoghi, moderne samurai in cui si fondono il mito classico delle amazzoni e l’immaginario visivo steampunk e cyberpunk. Vestite d’ingombranti abiti vittoriani o di succinti short militari, le schermitrici di Cuoghi ricordano evidentemente l’emancipate eroine del Cinema di Tarantino (Kill Bill) e dei blockbuster statunitensi di fantascienza (Tomb Rider), sebbene il teatro delle loro gesta non sia la megalopoli, ma una natura astratta, mentale, popolata di animali totemici (orsi, cervi, aquile e lupi) e disseminata di rovine medievali. Per Cuoghi, il combattimento all’arma bianca è talvolta metafora di un conflitto interiore, allegoria dell’eterna lotta contro i demoni che albergano nel profondo di ogni uomo (Mental Cut); talaltra si configura come una sorta di autogenesi (Intagliatrici). Quasi mai, nelle sue opere, il combattimento allude direttamente alla guerra, tantomeno negli assemblaggi Balletti plastici armati e La caduta, dove l’artista appare più interessato alla relazione mimetica tra danzatrici e paesaggio. Invece, fuor di metafora, sono ispirati alle figure aggraziate del balletto classico e alle opulente scenografie teatrali barocche i già citati Roses for me e Il lago dei cigni.

Vanni Cuoghi, La caduta,2014, collage,chine e acquerello su carta, cm33x58x38

MASCHERA E VOLTO

“Rivelare l’arte e nascondere l’artista è il fine dell’arte”, scriveva Oscar Wilde. Forse per questo, Cuoghi e Dzama scelgono di usare una narrativa svincolata dall’identità dei personaggi. Non c’è mai, nei loro lavori, un riferimento diretto all’attualità o alla cronaca, così come non c’è un tema o un soggetto riconducibile a personaggi e fatti realmente accaduti. La prima forma di occultamento consiste, infatti, nell’utilizzo del linguaggio allegorico e metaforico, sempre evocativo e mai indicativo, che entrambi gli artisti praticano mediante la composizione di caratteri tipologici, essenzialmente astratti e perfino i riferimenti visivi appaiono quanto mai vaghi, velati, sottintesi e sostanzialmente funzionali al racconto.

Seppure in modi diversi, Marcel Dzama e Vanni Cuoghi ricorrono sovente all’uso di maschere per nascondere il volto dei propri personaggi col preciso intento di ribadirne il carattere prototipico. Negli acquarelli dell’artista canadese il meccanismo di mascheramento è innescato in due modi diversi, ma complementari. L’uno consiste nel caricare l’espressività dei volti dei suoi personaggi, stravolgendoli in smorfie, come nel caso delle teste macrocefale che richiamano gli idoli dei totem tribali. L’altro modo consiste nel nascondere le fisionomie dietro cappucci, balaclava e mascherine, che diventano complementi vestitivi di uniformi e divise da combattenti. In entrambi i casi, Dzama ottiene l’effetto di acuire il mistero e l’inquietudine dei suoi racconti crudeli, pervasi di una vena di beffardo pessimismo.

Marcel Dzama, Senza titolo, inchiostro e acquarello su carta, 35,6×27,9 cm, 2003

Tutte le bellicose schermitrici di Vanni Cuoghi portano una sottile maschera sul volto, del tipo di quelle usate dai vecchi eroi del fumetto come Lone Ranger o simili a quelle portate dagli 88 Folli, la fittizia gang della yakuza, inventata da Tarantino in Kill Bill. Per l’artista, la maschera è una memoria nostalgica dei carnevaleschi travestimenti infantili, ma anche una metafora della fondamentale ambiguità della pittura, sempre protesa verso la costruzione di una realtà fittizia, immaginifica, misteriosa. Ma se la pittura è una finzione, allora tanto vale epurarla di ogni elemento realistico, di ogni accidente espressivo e dichiarare che la sua funzione è, prima di tutto ideale. Fin dagli esordi, Cuoghi ha scelto di rappresentare i suoi personaggi con gli occhi chiusi, elidendo, così, il più efficace strumento espressivo dell’anatomia umana, traducendo la fisionomia psicologica in una morfologia della maschera. Senza la luce vivificante dello sguardo, infatti, il volto diventa simulacro, icona, sublime e algida effige di dormiente. Così, sognando, le Sibille di Cuoghi inventano un mondo nuovo, rigenerato dalle fondamenta. Esattamente come fa la pittura, quando abbraccia la sua vocazione profetica.

Vanni Cuoghi, Notturno, 2015, acrilico e olio su tela, cm 130×215

NOTE

[1] Back to folk, a cura di Ivan Quaroni, Daniele Ugolini Contemporary, 2006, Firenze.

[2] Beautiful Dreamers, a cura di Ivan Quaroni, Angel Art Gallery, 2009, Milano.

[3] Si tratta del videoclip di No One Does It Like You, le cui sequenze filmiche, riprese dal film The Infidels, mostrano lo scontro tra due eserciti contrapposti su un campo di battaglia nel modo del balletto avanguardista degli anni Venti.

INFO

Vanni Cuoghi, Marcel Dzama, Masked Tales

A cura di Ivan Quaroni

Labs Gallery via Santo Stefano n 38 Bologna

Opening: 7 maggio h 18,30

Dal 7 maggio al 7 giugno 2016

Info: Alessandro Luppi, tel:+39 348 9325473 info@labsgallery.it

http://www.labsgallery.it

Vanni Cuoghi, Sibilla 3, 2016, china e acquerello su carta cm70x100

Marcel Dzama, Senza titolo, inchiostro e acquarello su carta, 35,5×27,9 cm, 2003