di Ivan Quaroni

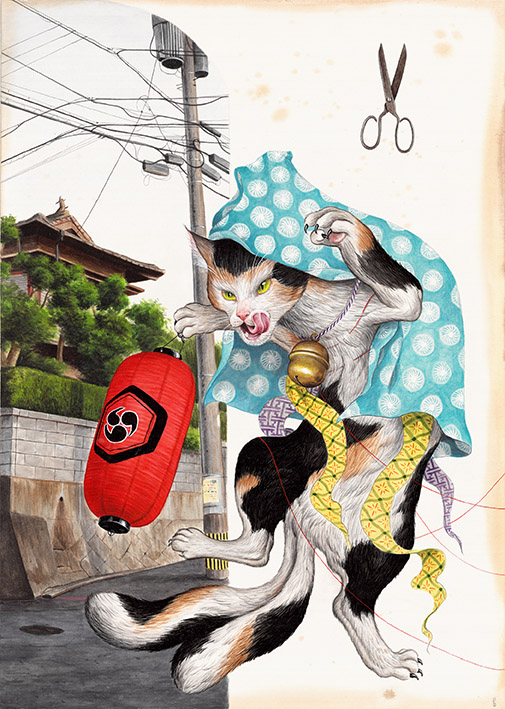

La predica di San Giovanni Battista, 2025, olio su tavola, 100×100 cm.

Non sono molti, oggi, in Italia, a fare pittura con la medesima devozione dei maestri del passato, applicandosi con la sistematica, disciplinata attenzione che sempre richiede un lavoro ben fatto. Non è, però, solo l’abilità o il virtuosismo tecnico a rendere prezioso l’operato di questi rari artisti, ma è soprattutto una particolare attitudine, una disposizione d’animo, se così si può dire. Ho usato la parola “devozione”, pensando a un pittore come Jacopo Ginanneschi, per indicare non solo la sua adesione agli aspetti formali, ma anche ai valori spirituali che la pratica pittorica, così com’è anticamente intesa, richiede.

Tra questi rari artisti, infatti, molti seguono la via della perizia tecnica, della precisione esecutiva, dell’esattezza mimetica, prospettica o anatomica con uno spirito moderno, laico, tutto teso all’espressione di valori squisitamente formali. Pochi, e tra questi certamente Ginanneschi, vi uniscono quella dedizione e quell’affezione che rendono la loro pratica una forma di meditazione, o quanto meno di contemplazione. Che la pittura sia un modo di conoscere il mondo “rifacendolo” è cosa nota, ma che possa anche essere una forma di preghiera silenziosa in tempi, come i nostri, così poco ascetici, è un fatto eccezionale.

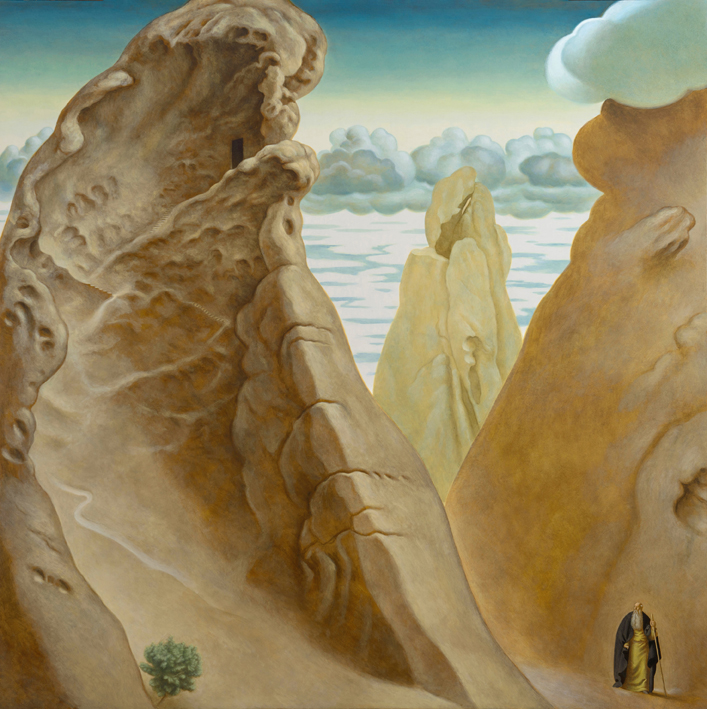

La tempesta, 2021, tempera all’uovo e olio su tavola, 70×112 cm.

Centrale nell’arte di Ginanneschi è il rapporto con la natura, quel misto di osservazione analitica e rapimento estatico da cui scaturiscono le sue visioni pittoriche. Qualche tempo fa Antonio Natali, ex direttore degli Uffizi, scriveva che “Jacopo s’incanta al cospetto della sacralità della natura”[1], sottintendendo, con l’aggettivo “sacrale”, una predisposizione che prescinde da qualsiasi fede religiosa “[ed è] perciò percepita da laici e credenti”[2]. Dal punto di vista procedurale, tutte le sue opere nascono dall’interesse per il paesaggio e dal disegno dal vero perché, come lui stesso confessa, “se mi affidassi solo al cervello diventerei presto un disco che gira a vuoto e non farei che mettere in pratica due o tre trucchi del mestiere più o meno efficaci”.

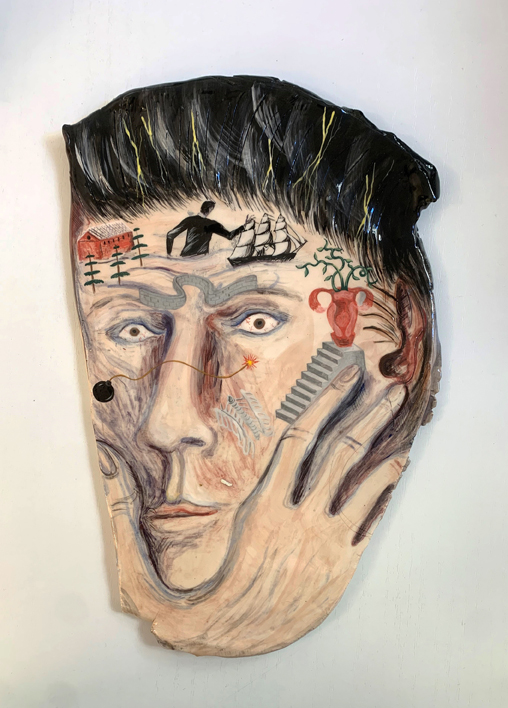

Elia nel deserto, 2023, olio su tavola, 90×90 cm.

In un certo senso, per lui, quella che Leonardo chiamava sperentia – cioè la conoscenza diretta delle cose naturali – diventa maestra e guida. Lo studio dal vero gli consente, infatti, non solo di indagare l’essenza dei fenomeni – “che cosa fa sì che un albero sia un albero, una cascata una cascata, un sasso un sasso”, spiega l’artista -, ma anche di comprendere perché, nella moltitudine di suggestioni che provengono dalla realtà, alcune sono per lui più significative di altre. Eventualità che si verifica “quando gli oggetti si caricano di una tensione metafisica e diventano presenze, quasi individui”, afferma l’artista.

I monti scuri, 2023, olio su tavola, 50×70 cm.

Per spiegare questa tensione, questo incanto delle cose, l’artista ricorre addirittura ai versi di una poesia di Montale: “Vedi, in questi silenzi in cui le cose / s’abbandonano e sembrano vicine / a tradire il loro ultimo segreto, / talora ci si aspetta / di scoprire uno sbaglio di Natura, / il punto morto del mondo, l’anello che non tiene, / il filo da disbrogliare che finalmente ci metta / nel mezzo di una verità. / Lo sguardo fruga d’intorno, / la mente indaga accorda disunisce…”[3]. Soprattutto queste ultime righe sembrano descrivere con precisione, il lavoro preparatorio dell’artista: quel suo “frugare d’intorno”, in modo da ritrarre l’oggetto da diverse prospettive, sfalsando i piani, e quel suo indagare “che accorda e disunisce”, separando l’essenziale dal superfluo.

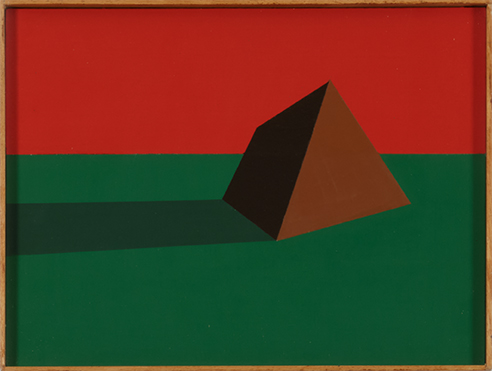

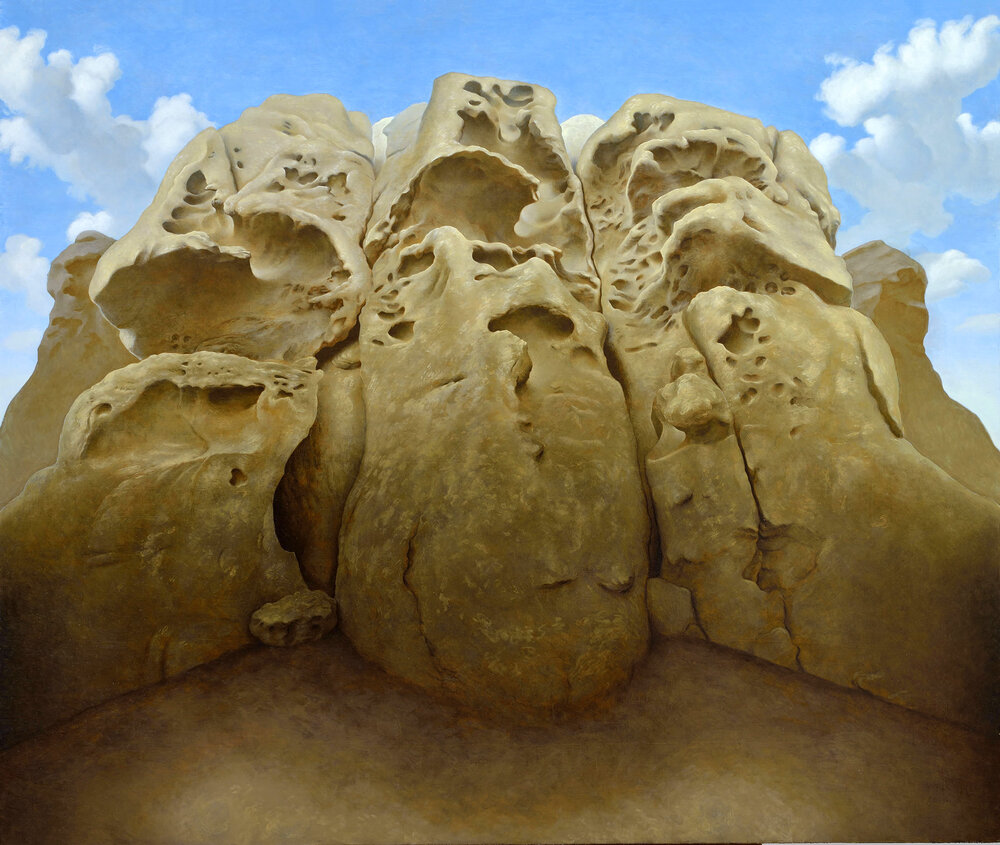

Guglie, 2025, olio su tela, 130×180 cm.

Ogni dipinto è sempre preceduto da una ricca produzione di carte, per lo più acquerelli con visioni di boschi, valli, fiumi, monti, rocce, radure, ma anche di architetture, strade, piazze e scorci urbani in cui le notazioni si spingono ben oltre la qualità bozzettistica, assumendo, talora, i tratti esatti e rigorosi del rilievo morfologico e topografico. Questi studi preludono alla composizione della tavola o della tela dipinta, cui l’artista si dedica, appunto, solo dopo aver penetrato e compreso “l’ultimo segreto” delle cose, quel quid irriducibile che conferisce ai suoi quadri un senso di sospensione, di prodigioso incanto che fa pensare a tanta pittura italiana degli anni Venti e Trenta del Novecento.

A corroborare la tesi di Natali “che la relazione di Jacopo con la natura sia […] di tipo ascetico; ma ora vorrei decisamente dire: mistico[4]”, ci sono i soggetti di alcuni suoi dipinti recenti, quelli che rappresentano santi ed eremiti immersi in paesaggi impervi e inospitali. Opere come il colossale nudo di San Giovanni Battista(2024), oppure Elia nel deserto (2023) o, ancora, La predica di San Giovanni Battista (2025), rivelano che non tutto deriva dall’osservazione diretta della realtà e che, a volte, l’esperienza di un luogo può evocare immagini già viste o perfino reminiscenze letterarie. Così, “Se ti metti a dipingere in mezzo a rocce ripide e piene d’anfratti”, dice l’artista, “è facile che ti venga in mente qualche quadro sui santi del deserto”. Si riferisce all’iconografia della Tebaide, che rappresenta la vita dei primi eremiti e anacoreti cristiani nel deserto intorno a Tebe, in Egitto, un tema trattato nel Rinascimento da pittori come Beato Angelico e Paolo Uccello.

San Giovanni Battista, 2024, olio su tela, 150×150 cm.

Per Ginanneschi, le figure di santi e profeti sono intimamente connesse alla raffigurazione del paesaggio selvaggio, di cui costituiscono quasi una naturale appendice. Sono lavori in cui l’artista dimostra come le sue indubbie doti pittoriche siano il frutto di una combinazione di fattori: un’attenta osservazione, una grande capacità di sintesi e una profonda conoscenza della storia dell’arte. Il risultato è una pittura esatta, plasticamente strutturata, nitida e leggibile dove, però, l’adesione ottica lascia spazio a una pletora di sottili manipolazioni visive, modificazioni prospettiche e alterazioni dei rapporti di scala che servono a strutturare una visione più sintetica e, insieme, più intima ed elegiaca della realtà.

Come si vede in certi suoi brani di paesaggio, da I monti scuri (2023) a La tempesta (2021) e Albegna (2021) in cui, come avviene nell’anacoluto letterario, assistiamo a una rottura della coerenza logica dell’immagine, senza che per questo venga meno l’osservazione scrupolosa della natura. Infatti, prospettive multiple e piani sfalsati non bastano a infrangere quello che John Ruskin, il critico inglese dei Modern Painters (1843), chiamava Truth to Nature, una predisposizione artistica a cui Ginanneschi sembra aderire, e che vede nella fedeltà alle forme naturali la via d’accesso alla comprensione di verità estetiche, morali e spirituali più alte. Ginanneschi dipinge ad olio e qualche volta a tempera su tavola e su tela, servendosi della tecnica delle velature, che consiste nella paziente stesura di strati sottili (e quasi trasparenti) di colore su strati già asciutti di pittura, di modo da ottenere effetti atmosferici che conferiscono profondità e luminosità alle immagini. Questa metodologia, che comporta tempi lunghi di esecuzione, accentua ulteriormente la predisposizione contemplativa (ma anche speculativa) dell’artista.

La città ideale, 2025, tempera su tavola, 74×94 cm.

Soprattutto nelle visioni urbane e architettoniche, dove si conferma la predilezione per la costruzione di atmosfere stranianti, l’artista procede affastellando edifici iconici, grattacieli, palazzi storici. Così è nel patchwork iconografico della Città ideale (2025), frutto di un’operazione concettuale che rimanda, più che alle omonime visioni prospettiche del rinascimento italiano, all’estetica di certa pittura postmodernista. Come la Città analoga (1973) o la Città banale (1980) di Arduino Cantafora, l’urbe di Ginanneschi si presenta come una congerie di architetture contrastanti e spazi incongrui. La sua città non è solo un contenitore di architetture e immagini, ma è soprattutto un organismo poetico, animato da tensioni interne e da una teatralità massmediatica diffusa. Milano, con le vertiginose guglie del Duomo e i portici del prospiciente Corso Vittorio Emanuele II, diventa un motivo iconografico denso di risonanze simboliche. In Guglie (2025), così come nella Città ideale, l’artista si concentra soprattutto sul carattere transitorio e al tempo stesso spettacolare del paesaggio urbano, con i ponteggi avvolti da teli stampati con finte facciate che mimano quelle reali degli edifici, con i grandi schermi e i tabelloni pubblicitari che saturano lo spazio visivo. Tra questi elementi, le immagini femminili di modelle in abbigliamento intimo sembrano il segno di un nuovo paganesimo, in cui il corpo, proiettato su scala monumentale, torna a occupare la scena urbana con la stessa potenza evocativa delle statue dell’antica Roma, come i giganteschi frammenti del Colosso di Costantino dei Musei Capitolini.

Persino gli edifici impacchettati, con le loro superfici piane, si trasformano in quinte sceniche che, nella loro bidimensionalità, evocano certe case dipinte da Beato Angelico. Non si tratta solo di registrare le metamorfosi della città contemporanea, come hanno fatto Boccioni e Sironi prima e dopo la Grande Guerra, ma di restituirne l’essenza teatrale e visionaria, quella dimensione in cui il paesaggio urbano si manifesta come palinsesto di immagini e simulacri, specchio deformante della modernità e, allo stesso tempo, campo di indagine di una pratica che sa trasformare la fenomenologia del presente in un’esperienza poetica. Ginanneschi opera questa trasfigurazione con perizia, usando gli strumenti più affinati di una disciplina secolare. Perché si possa finalmente affermare, come una volta scrisse Giorgio De Chirico, che “Non si può ostacolare, in un certo qual modo, il destino fatale della pittura bella”[5].

[1] Antonio Natali, L’incanto solare di Jacopo Ginanneschi, in Jacopo Ginanneschi. Visioni di natura, a cura di Antonio Natali e Adriano Bimbi, catalogo della mostra omonima, Sala delle Colonne, Palazzo Comunale di Pontassieve, 14 gennaio – 2 aprile 2023, Edizioni Polistampa, Firenze, p. 11.

[2] Ivi.

[3] Eugenio Montale, I limoni, in Ossi di Seppia, collana Oscar Moderni, 2024, Mondadori, Milano.

[4] Antonio Natali, Op. cit., p. 13.

[5] Giorgio De Chirico, Un ritratto di Tintoretto, in Giorgio De Chirico, Isabella Far, Commedia dell’arte moderna, a cura di Jole De Sanna, 2002, Abscondita, Milano, p. 134.