di Ivan Quaroni

“Il pensiero è una freccia, il sentimento è un cerchio”.

(Marina Cvetaeva)

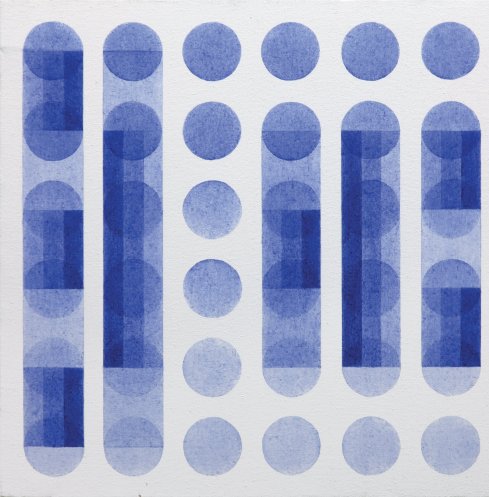

Studio, 1973, acrilico su tela

“Dipingere è dipingere, prima di tutto, quindi non è progettare la pittura”[1]. Con queste parole Carlo Nangeroni chiariva il carattere fondamentalmente erratico del suo lavoro. “Non ho nulla da fondare, da edificare, per fare i miei quadri”, aggiungeva, “mi lascio guidare dall’istinto”[2].

Per lui, giunto tardi all’esperienza astratta e, come molti suoi coetanei, per il tramite della lezione informale, l’assunzione dei valori geometrici serviva a inquadrare le intuizioni in un registro alfabetico che si sarebbe formalizzato solo agli inizi degli anni Sessanta con l’acquisizione di quel lemma circolare che avrebbe poi reiterato in una variegata gamma di combinazioni. Le ragioni di quest’approccio, maturato in un clima di silenziosa e alacre autonomia, si possono in parte spiegare col particolare percorso biografico di Nangeroni, fitto d’incontri e d’esperienze passate al vaglio di una sensibilità vigile, sempre attenta a coltivare e proteggere la propria visione.

Nato nel 1922 a New York da genitori immigrati e poi tornato in Italia nel 1926 per studiare, formandosi tra il ’38 e il ’42 alla Scuola d’Arte Beato Angelico di Milano e ai corsi serali di Brera condotti da Mauro Reggiani, Carlo Nangeroni fa ritorno nella Grande Mela nel 1946 per restarvi fino al 1958.

Gli anni del soggiorno newyorchese sono ricchi d’incontri con artisti come Oscar Kokoshka, Conrad Marca-Relli, Philip Guston, Willelm De Kooning, Jackson Pollock, Franz Kline e soprattutto Alexander Archipenko, del cui studio diventa un assiduo frequentatore. Dal 1951, inoltre, Nangeroni lavora alla National Broadcasting Company, uno dei più importanti network radio-televisivi americani, occupandosi delle scenografie di spettacoli teatrali e opere liriche. In questo periodo, ricorda Cesare Vivaldi, dipinge “rilievi bianco su bianco tessuti su elementi figurali, o dipinti scaldati appena da leggere bave di colore: poi nel 1958 un momento breve d’espressionismo astratto”[3].

Col ritorno a Milano nel ’58, il linguaggio pittorico Nangeroni, a contatto con artisti come Lucio Fontana, Gianni Dova, Emilio Scanavino, Enrico Castellani e altri concretisti italiani, si avvia verso una grammatica più icastica e costruttiva, fatta di figure astratte ed elementari, composte in modulazioni ondulatorie e seriali in cui si fondono luce, colore e musicalità.

Il rapporto dell’artista con musica – che aveva segnato la sua esperienza di scenografo alla N.B.C. e che aveva coltivato per interesse personale, si riversa nel suo immaginario pittorico sotto forma di partiture visive. A New York, infatti, aveva seguito tutti i concerti diretti da Toscanini, Cantelli e Ansermet ed era entrato in contatto con il musicista d’avanguardia Edgar Varèse, interessandosi ai suoi esperimenti sulla manipolazione dei suoni. Le iterazioni ritmiche già presenti nelle opere dei primi anni Sessanta – si veda, ad esempio il dipinto a olio Diagonali serie luce Idel 1962 – si formalizzano ben presto in diagrammi popolati di strutture circolari, vocaboli basilari di una pittura sempre più irretita in una razionale griglia cartesiana. “È alla soglia degli anni sessanta” – scrive Alberto Veca – “dopo il ritorno da un soggiorno negli Stati Uniti […] che Nangeroni trova una soluzione plastica a cui, sia pure con soluzioni diverse, resterà sostanzialmente fedele fino ad oggi, quella di un’unica figura protagonista, il cerchio e la sua impaginazione modulare”[4].

Questi dots, o punti-luce, diventano la misura di un sistema espressivo fondato su differenze, anche minime, di luce, colore e ritmo. La seriazione dei dischi, con le sue combinazioni e intersezioni di segmenti curvi e lineari, assume lo statuto di un metodo di lavoro, insomma di uno schema variabile che dischiude infinite possibilità espressive, permettendo alla luce e al colore di organizzarsi in una teoria di tabulati armonici e cadenzati.

Il cerchio, già dalle Iterazionidel ’63, è utilizzato come modulo di suddivisione della superficie pittorica, organizzata in partizioni ortogonali che evidenziano lo stringente dialogo tra figure e sfondo. Tuttavia, il formato usato da Nangeroni destabilizza la tradizionale griglia modernista. Infatti, come nota Kevin McManus, “contrariamente alla ‘casella’ della griglia, il cerchio non era dedotto direttamente dalla forma della cornice, ma era invece arbitrario rispetto ad essa, riferito ad una matematica di tipo, per così dire, lirico”[5].

In controtendenza rispetto alle indagini ottiche, cinetiche e programmate in voga in quel decennio – dal Gruppo Zero di Düsseldorf (1957) al Gruppo T e alla rivista Azimut di Milano (1959), dal Gruppo N di Padova (1960) al Groupe de Recherche d’Art Visuelle di Parigi (1960), tutte formazioni caratterizzate da un approccio alle arti visive di tipo razionale e scientista –, Nangeroni matura un linguaggio astratto che lascia un discreto margine a dubbi e intuizioni. Le sue composizioni, infatti, registrano sottili variazioni di luce, slittamenti e alterazioni della forma che creano una tensione dinamica fra gli elementi e consentono all’artista di verificare i limiti della griglia cartesiana. Cosa che, di fatto, avviene nelle Strutturedella seconda metà degli anni Sessanta e in opere della fine del decennio come l’acrilico intitolato Seriale elementi scorrevoli(1969).

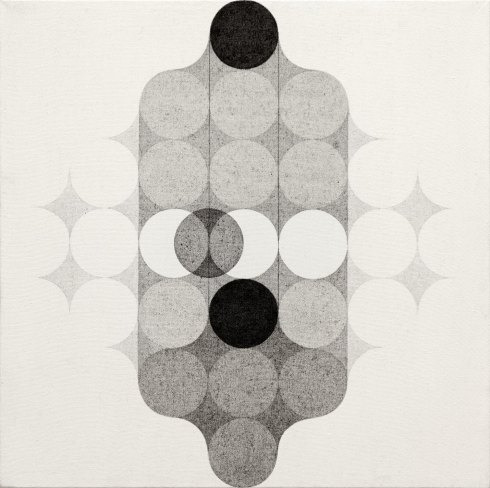

L’introduzione di elementi apparentemente “estranei” alla disposizione ortogonale dei moduli circolari, quali, ad esempio, i segmenti curvilinei nei Percorsi ritmati, le scie di colore che delimitano le aree di scorrimento nelle Struttureo la resa quasi puntinista dei cerchi, debitrice dei procedimenti fotomeccanici della stampa a retino del Metodo Benday (e ampiamente divulgati dalla pittura di Roy Lichtenstein e Sigmar Polke), si ritrova anche nelle Mutazionidei primi anni Settanta. La riflessione è condotta entro i confini di uno spettro cromatico rigoroso e minimale, che oscilla tra bianchi, neri e scale intermedie di grigi.

Mutazioni, 1970, acrilico su tela

In questa serie di opere, come pure nelle coeve Interferenze, Nangeroni ricorre a ingegnose interpolazioni di moduli e a eleganti giochi di velature che generano tessiture animate da delicate pulsazioni ritmiche e luminose. Il processo usato dall’artista insiste su sottili scarti e piccole differenze all’interno di uno schema, quello cartesiano appunto, che serve a delimitare il campo d’azione e a circoscrivere il dominio operativo dell’indagine.

“Lo scarto plastico, di evidenza e peso, fra il fondo, il continuo dei dischi e le figure, che successivamente velano il tutto”, conferma Alberto Veca, “si basa su differenze minime, realizzate attraverso la sovrapposizione di stesure di colore diluito”[6]. A questa procedura si aggiunge poi l’inserto di barre verticali e orizzontali. Nelle Interferenze, tutte datate 1971, il reticolo dei punti luce è messo in relazione con sovrastanti o sottostanti moduli quadrangolari che in alcuni casi evidenziano le partizioni dell’impianto ortogonale. In particolare, le marcature costituite dai segmenti neri (o rossi) alterano il ritmo compositivo di questi lavori, rendendolo più sincopato rispetto al più compatto flusso armonico delle Mutazioni.

L’aritmia, peraltro già presente nei rilievi della metà degli anni Sessanta come, ad esempio, la shaped canvasdel 1966 intitolata Path, subisce un incremento con l’inserzione di linee e campi di colore diagonali. Nell’opera Proiezionidel 1972 le scie rosse che collegano i tre moduli superiori del lato verticale destro della tela con i tre a sinistra del lato orizzontale inferiore sanciscono l’irruzione di una tridimensionalità illusoria in un campo sostanzialmente piatto, dove i dotssi “muovevano” lungo assi di ascisse e ordinate. D’altronde, come aveva già dimostrato Theo van Doesburg, l’introduzione di una retta obliqua era bastata a scardinare l’idealistico impianto cartesiano di Mondrian, aprendolo alle implicazioni architettoniche della geometria solida. L’interesse per la dimensione plastica in senso stretto, pur presente nell’opera di Nangeroni, appare, però, accessorio rispetto alle preoccupazioni di ordine ritmico e luministico.

Nelle Mutazioni, nelle Interferenze, cosi come negli Elementi in movimento, gli scarti minimi e le sottili gradazioni di colore e luce si rivelano, quasi epifanicamente, entro i confini di un metodo che non persegue alcun diktat programmatico ma anzi, come rileva ancora Alberto Veca, “a dispetto di qualunque logica riduttivamente ‘ortodossa’ dell’arte costruita”[7]. “I miei problemi sono stati altri”, conferma Nangeroni, “l’iterazione, il movimento nella luce, l’idea di continuo, ma sempre dentro la pittura, il fare e i farsi della pittura”. Il suo, ammette, è “un lavoro fatto più di curiosità che d’indirizzi preventivi”[8].

Quel che c’è d’ineffabile in queste “epifanie” non può, dunque, lasciare campo a peregrine interpretazioni. È vero, come ricorda Alberto Zanchetta che, in un articolo su Il Corriere della Sera del 27 febbraio 1985, Riccardo Barletta definisce i quadri di Nangeroni “esercizi di lettura di forme-colori-movimenti sulla tela, che rimandano a strutture dell’interiorità”[9], ma è più plausibile pensare, come fa Franco Passoni, che una metodologia libera, non vincolata da una volontà progettuale, abbia portato l’artista “all’individuazione di tutti quegli avvenimenti formali e plastici, cromatici e vitali che introduceva all’interno dello spazio”[10].

È lo stupore della scoperta, quindi, il motivo generante dell’alfabeto di Nangeroni, che introduce nel costrutto cartesiano elementi estranei allo scopo di verificare la tenuta del suo alfabeto chiuso e insieme duttilissimo.

Le opere dei primi anni Settanta, che costituiscono il corpo principale di questa mostra, testimoniano una fase cruciale di raggiunta maturità del suo linguaggio pittorico. Pur sottoposti a una stringente riduzione cromatica – processo che favorisce un raffinamento del costrutto, dell’impianto, insomma dell’ossatura razionale della sua grammatica -, i lavori qui esposti mostrano una sostanziale estraneità alle coeve ricerche “optical”, caratterizzate da implicazioni scientifiche e psicologiche legate ai meccanismi di percezione. “Se in alcune opere si avvertono suggestioni di questo tipo”, scrive Claudio Cerritelli, “è solo in quanto i ritmi strutturali del colore sono inevitabilmente coinvolti nei processi di rispondenza ottica, di ambiguità percettiva o di deformazione illusoria delle forme: effetti involontari di carattere geometrico”[11]. Piuttosto, la griglia e i moduli, variamente combinati e “perturbati” da linee rette e curve, sono coinvolti in un processo di trasformazione della materia in luce. Una trasformazione che si fa, nel tempo, sempre più evidente e che porterà alla maturazione di uno stile che attraverserà, con impressionante coerenza, i decenni successivi. Già nel 1985, Nangeroni dichiara, infatti, che “il costrutto non è che il dato fondativo, la protagonista è ormai la luce che, cellularmente, modula la superficie per filtri continui”[12].

Note

[1]Franco Passoni, Carlo Nangeroni, in Carlo Nangeroni, catalogo della mostra alla Casa del Console, Calice Ligure, 5 agosto – 16 setetmbre 2000.

[2]Ibidem.

[3]Cesare Vivaldi, Lettera a Carlo Nangeroni, collana Arte Moderna Italiana n. 67, a cura di Vanni Scheiwiller, catalogo della mostra alla Galleria Lorenzelli, Milano, febbraio, 1976.

[4]Alberto Veca, Note ai margini, in Carlo Nangeroni. Continuo discreto, catalogo della mostra alla Lorenzelli Arte, Milano, 4 febbraio – 3 marzo 1999, p. 7.

[5]Kevin McManus, Carlo Nangeroni tra un millennio e l’altro, in “Titolo”, anno VI, n. 11, Inverno/Primavera 2016.

[6]Alberto Veca, Note ai margini, Op. cit., p. 8.

[7]Ibidem.

[8]Flaminio Gualdoni, Conversazione con Carlo Nangeroni, in Carlo Nangeroni, catalogo della mostra alla Lorenzelli Arte, Milano, febbraio 1985.

[9]Alberto Zanchetta, On the Dot, in Carlo Nangeroni. 60 cum laude, catalogo della mostra al Museo d’Arte Contemporanea di Lissone, 14 dicembre 2014 – 15 febbraio 2015, p. 17.

[10]Franco Passoni, Carlo Nangeroni, Op. Cit.

[11]Claudio Cerritelli, Varianti, verifiche, anzi sorprese, catalogo della mostra alla Galleria d’Arte Soave, Alessandria, 29 ottobre – 27 novembre 2005, Edizioni Riza, Milano, p. 11.

[12]Flaminio Gualdoni, Conversazione con Carlo Nangeroni, Op. cit.

Info:

Carlo Nangeroni. Il dominio della luce

a cura di Ivan Quaroni

Opening: venerdì 26 ottobre

ABC ARTE

via xx settembre, 11A

16121 Genova

Tel. 010 868 3884

www.abc-arte.com