di Ivan Quaroni

Certe immagini contengono residui che attraversano il tempo, segni che riaffiorano come presenze latenti di passate esperienze. Per descrivere fenomeni simili nel contesto delle produzioni culturali dell’inizio del Terzo Millennio (musica, cinema, letteratura, televisione), Mark Fisher recuperò il concetto di Hauntologie[1] coniato da Jacques Derrida[2]. Per il filosofo francese tale termine indicava la condizione di un’entità in cui presenza e assenza convivono, incrinando ogni concetto di temporalità lineare. Per Fischer[3], invece, la Hauntology era soprattutto un modo per segnalare la persistenza di tracce che continuano a esercitare un influsso sul presente attraverso oggetti, volti e segni che arrivano da tempi lontani. Il compianto scrittore inglese descriveva tali presenze come risonanze che restano operative, segnali sospesi che trovano un luogo di riemersione in certe forme espressive. Ciò vale anche per le arti visive, dove l’immagine, in qualunque forma si presenti, può accogliere elementi provenienti da esperienze lontane e riorganizzarli attraverso tecniche differenti, come avviene nel lavoro di Cristina Iotti e in quello di Paola Geranio. Il confronto tra i due percorsi evidenzia un punto di contatto nella relazione che assemblaggi e dipinti instaurano con il passato, un rapporto che in ciascuna artista si manifesta in modi distinti, ma con una medesima intensità. L’immagine, in entrambi i casi, incorpora una componente spettrale che porta elementi remoti dentro la costruzione visiva attuale. Questi fantasmi sono revenant che ritornano attraverso materiali, oggetti, gesti e cromie collegati al passato, entità che sembrano riattivarsi nel momento in cui vengono integrate nell’apparato visivo dell’opera.

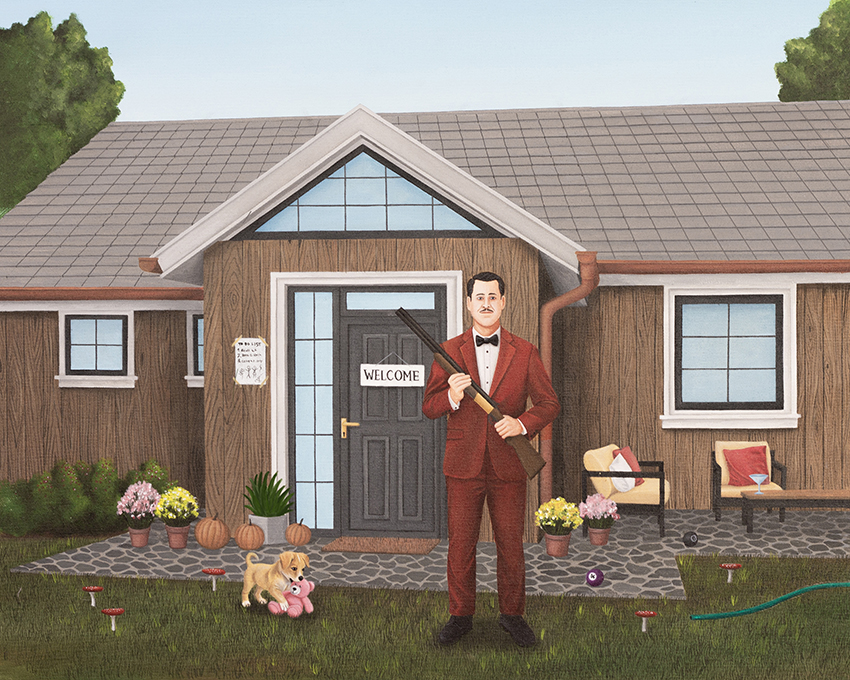

La pratica pittorica di Paola Geranio si organizza attraverso una procedura che intreccia meditazione, visualizzazioni guidate, tarologia e costellazioni familiari. La preparazione avviene tramite una centratura emotiva che consente di impostare il tono, l’intensità e il clima dell’immagine prima di iniziare la tela. L’artista usa come spunti iconografici fotografie di album familiari, concentrandosi soprattutto su immagini che mostrano i giochi dell’infanzia, in cui riconosce una sorta di “spazio parallelo”, un luogo dove i bambini stabiliscono regole. Paola Geranio lega queste attività ludiche alla grammatica delle costellazioni familiari sistemiche formulate da Bert Hellinger, uno strumento esperienziale orientato a far emergere dinamiche nascoste del sistema di origine. A interessarla, è la disposizione e la relazione dei corpi nello spazio, i movimenti e le posizioni che questi assumono, trasformando ogni scena in una sorta di mappa affettiva. Da qui nasce la scelta di usare la pittura come un sistema linguistico che converte l’iniziale spunto fotografico in immagini capaci di restituire la carica emotiva del gesto e restituirla in una forma aperta e leggibile.

Family Constellation, 2025, acrilico su tela, 103×101

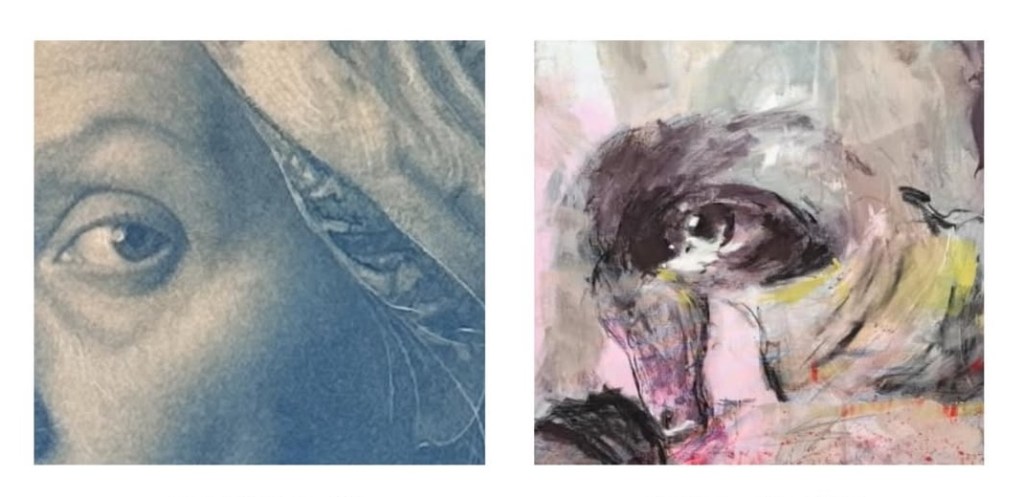

In questo senso, la pittura di Paola Geranio si presenta come una costellazione, intesa come la rappresentazione di scene corali che rendono visibile l’intreccio di energie tra i vari membri di un gruppo. Il riferimento è evidente anche sul piano formale perché il gruppo dei bambini (che saltano la corda o che fanno un girotondo) è costruito come un insieme monolitico e compatto. L’artista dipinge queste scene in acrilico e carboncino. Col primo costruisce campiture dalle tonalità accese, sovente collegate allo studio dei chakra e ai colori delle carte dei Tarocchi. Le cromie diventano, così, parte di un sistema simbolico di rappresentazione della realtà interiore, non un dato realistico, ma un indicatore dello stato energetico ed emotivo. Col carboncino, invece, l’artista traccia talvolta figure che fanno da controcanto all’immagine principale, rivelando aspetti non manifesti del personaggio o del gruppo ritratti.

Family constellation 05, 2025, acrilico su tela, 70×85 cm

Le composizioni con più figure costituiscono il nucleo centrale della serie. Il punto di partenza è spesso – come si diceva – una fotografia d’epoca, che attraverso la pittura viene alterata radicalmente, trasformando l’aneddoto iconografico in un’immagine più densa e strutturata. Opere come Sistemic Movement (2025) e Family Constellation (2025) rendono esplicita questa vocazione, con la figura interpretata come elemento di un campo di forze. Nei lavori che rappresentano danze di gruppo e girotondi, come Constellation Riverdance (2025), la disposizione dei corpi e la traiettoria del colore suggeriscono un movimento interno, un’energia che passa da una figura all’altra. Sulla fluidità dinamica di questa scena, l’artista sovrappone una presenza enigmatica che potrebbe essere una variante della carta del Matto nel mazzo degli Arcani Maggiori. In The Circle of Void (2025), la disposizione circolare delle figure – che richiama esplicitamente La Danza di Matisse – si sviluppa intorno a un vuoto centrale, dove l’anello compositivo funziona da punto focale.

Constellation 014, 2025, acrilico su tela, 106×124,

Accanto alle scene di gruppo, i ritratti declinano il tema delle costellazioni concentrandosi sulla fisionomia. Qui ogni volto è accompagnato da un animale guida, un daimon, che rappresenta la parte più intima e nascosta del sé, funzionando come un totem personale. È il caso di lavori come I Fall, Toward the Light(2026), Constellation 013 (2025), Constellation 014 (2025) e La Ghianda (2025), dove l’interpolazione tra i lineamenti umani e il bestiario simbolico (fenicotteri, cavalli, cigni e cervi) condensa i tratti psicologici dell’individuo.

La Ghianda, 2025, Acrilico su tela, 99×106 cm

Più scarni ed essenziali sono i dipinti My Ancestors Were Cowboys (2026) e Without Roots You Can Fly (2025). Qui il volto rimane l’unico elemento espressivo, ma i titoli offrono una chiave di accesso che orienta la lettura verso un tema preciso senza chiuderlo in una narrazione univoca. In tutti questi dipinti, Paola Geranio usa la pittura come un metodo per raggiungere una maggiore consapevolezza spirituale. Lo fa convogliando nel linguaggio visivo le pratiche più disparate, dalla meditazione alla divinazione, dall’analisi del profondo all’interpretazione sistemica dei nessi familiari, restituendo all’arte la sua antica funzione. Che è quella di indagare il nostro rapporto con la nostra dimensione interiore e con quella del mondo sovrasensibile.

Family constellation – Blessing, 2026, acrilico e carboncino su tela, 82×125 cm

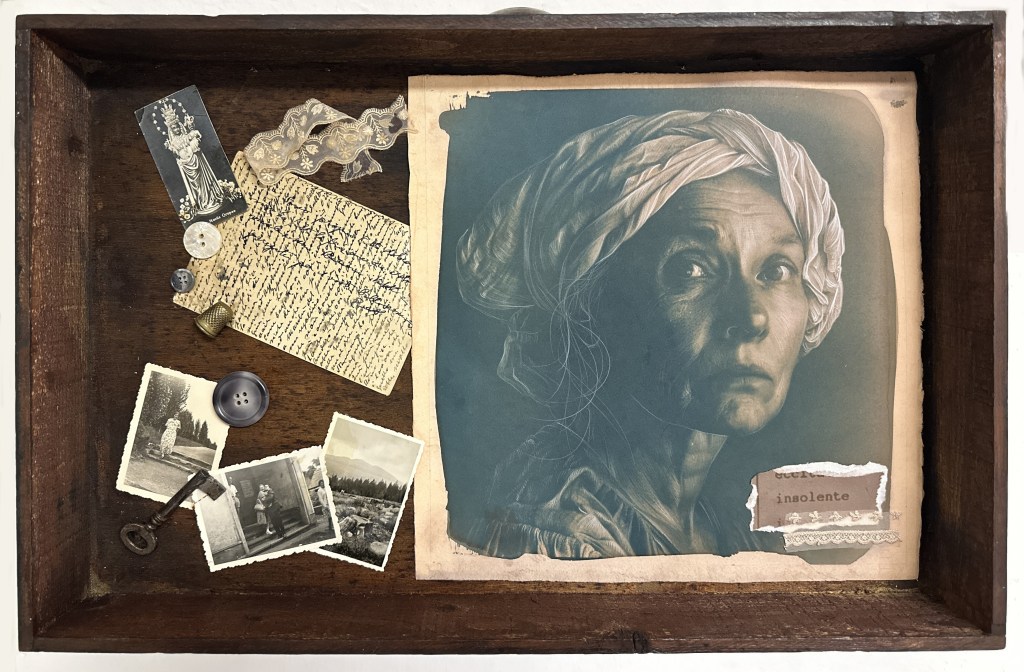

Non Conformi è il titolo del ciclo di opere di Cristina Iotti dedicato alle donne internate durante il ventennio fascista, una storia ispirata da un articolo di Stefania Delendati, originariamente pubblicato su «Superando.it», il portale promosso dalla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap), e poi ripreso da numerosi siti web. Le vicende di queste donne sono filtrate attraverso cartelle cliniche che stigmatizzavano le intere esistenze in una sola parola. Aggettivi come impertinente, instabile, irriverente, loquace, impulsiva o stravagante venivano, infatti, usati come categorie sintomatologiche sufficienti a internare una donna che mostrasse comportamenti fuori norma. Si trattava di termini che non corrispondevano ad alcuna diagnosi medica, ma che erano sufficienti a cancellare identità, relazioni e vissuti. Il progetto di Iotti nasce dalla volontà di restituire un volto a quelle figure, rimettendo in circolo una materia storica sulla quale, per decenni, si è mantenuto il più assoluto silenzio istituzionale. È la vicenda di un’umanità liquidata in formule e timbri che rivelano i retroscena di una politica sanitaria usata come dispositivo disciplinare e punitivo. Il lavoro dell’artista parte proprio dalle cartelle cliniche – dove la scrittura amministrativa offusca e falsifica l’identità della persona – per provare a risarcire la memoria di quelle vite attraverso un processo rigenerativo, che mescola fotografia, assemblaggio, disegno e generazione digitale d’immagini.

Non conforme #19 irosa, 2025, cianotipo tonalizzato su carta, matite colorate, oggetti vari, vecchio cassetto

La creazione dei volti delle internate, donne spesso ingiustamente giudicate malate di mente, rappresenta la fase iniziale del lavoro di Iotti, che si serve dell’Intelligenza Artificiale come strumento per costruire fisionomie credibili. Qui la tecnologia è impiegata per creare un volto plausibile e, insieme, per fornire un sostrato emotivo alle vittime di quello che è stato definito come il “grande internamento manicomiale” della storia italiana. Per evitare soluzioni stereotipate, l’artista ha dovuto procedere per tentativi successivi, micro-correzioni e aggiustamenti progressivi, finché lo sguardo, la postura e i tratti di ogni volto raggiungesse il massimo grado di verosimiglianza. Non è solo una questione di resa realistica, ma di credibilità: un volto è una mappa di storie, un diagramma di tracce del vissuto esistenziale.

Non conforme #11 petulante, 2025, cianotipo tonalizzato su carta, matite colorate, oggetti vari, vecchio cassetto

Una volta generate le fisionomie, l’artista le stampa con l’antica tecnica della cianotipia che conferisce alle immagini il caratteristico colore blu di Prussia. Queste stampe vengono poi immerse in infusioni di tè e caffè per attenuare l’impronta cromatica originaria e brunire le superfici in modo da renderle simili a quelle delle foto d’epoca. Poi, sulla stampa modificata, Iotti lavora con le matite per dare più luce e compattezza volumetrica alle figure. L’intervento manuale insiste su dettagli anche minimi, che definiscono le fisionomie con maggiore precisione.

Non conforme #9 smorfiosa, 2024, cianotipo tonalizzato su carta, matite colorate, oggetti vari, vecchio cassetto

La decisione, maturata in corso d’opera, di inserire questi ritratti dentro un cassetto di legno, corredandoli con l’aggiunta di oggetti e fotografie, completa il processo di ricostruzione. I cassetti di Iotti, un po’ come le scatole di Joseph Cornell, sono scrigni della memoria, contenitori domestici e archivi in miniatura dove l’identità è associata a oggetti che l’artista raccoglie nei mercatini antiquari o in collezioni private. Sono foto d’epoca, appunti scritti con grafie incerte, ritagli di giornale, vecchi merletti consumati, frammenti di tappezzeria, monete, bottoni, santini che formano una testimonianza materiale e affettiva. All’interno del cassetto-scrigno, l’etichetta tratta dalle cartelle cliniche completa l’impianto semiotico dell’assemblaggio. Inserito accanto al volto, l’aggettivo diventa la prova della violenza perpetrata dall’apparato di potere, un sistema per disciplinare il corpo e la voce di donne “non conformi” alle aspettative del regime.

Non conforme #1 insolente, 2024, cianotipo tonalizzato su carta, matite colorate, oggetti vari, vecchio cassetto

L’intelligente operazione di Cristina Iotti, al confine tra arte e cronaca storica, mostra come le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale nella generazione d’immagini, il fascino di antichi processi di stampa come la cianotipia e le tradizionali tecniche disegnative possano convergere in una pratica operativa capace non solo di strutturare immagini stratificate e complesse, ma anche di riuscire a tradurre in linguaggio visivo una vicenda che la scrittura istituzionale aveva relegato ai margini della Storia.

Non conforme #6 irrequieta, 2024, cianotipo tonalizzato su carta, matite colorate, oggetti vari, vecchio cassetto

[1] Il termine hauntologie nasce dalla fusione di due parole francesi. La prima è hanter, che significa “infestare”, “aggirarsi come un fantasma”, ed è collegata all’inglese to haunt; la seconda, ontologie (ontologia), la disciplina filosofica che studia l’essere. La hauntologie riguarda quindi lo studio di un tempo disallineato, nel quale il passato ritorna sotto forma di presenza indecidibile: né completamente presente, né definitivamente assente.

[2] Jaques Derrida, Spettri di Marx. Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale, 1996, Raffaello Cortina Editore, Milano.

[3] Mark Fisher, Spettri della mia vita. Scritti su depressione, hauntologia e futuri perduti, 2019, Minimum fax, Roma.